影、ペルソナ、アニマ

ユングは心の中にある固定された構造を特定した。こうした構造はフロイトが考えるような後天的学習によって生じたものではなく、先天的に備わっているものだとユングは考えた。進化によって手や目が生じたように、進化によって人間の心の一部として生じたものであり、手や目がほとんどの人に存在するのと同様に、こうした構造もほとんどの人に共通して存在するものだと考えたのである。

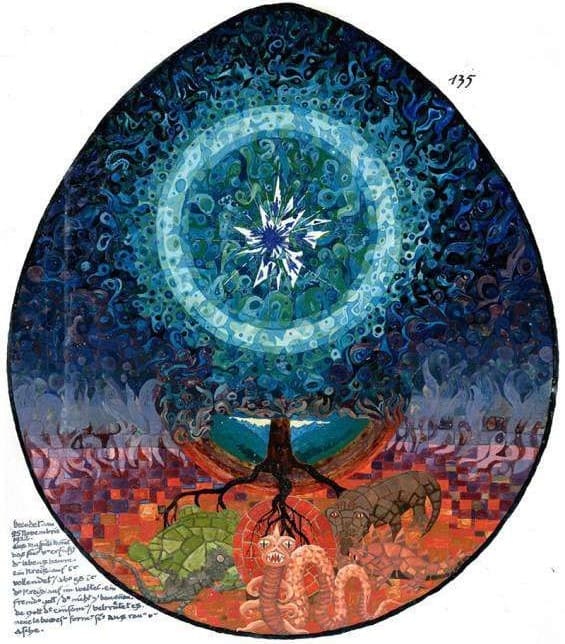

そこでユングはこの構造を「集合的無意識の元型」と呼んだ。集合的とは形而上的な意味ではなく、人類全体に共通するものという意味を指している。そして、ユングは一番最初に特定した構造を「自己」と呼んだ。

自己とは、人生の可能性、エネルギー、潜在能力、つまり自分がなりうるすべてのものを包含するもののことである。ユングは個人の精神が持つ可能性の総体を一つの実体として捉えていた。そして自己を円として表現したが、この円の中心は人 [1] にはわからないものであるとも考えた。

その中心は、無意識の奥深くにあり、人や人の能力、人の本能を押し出しているものでもある。人生の最初の段階で徐々に目を覚ましていき、後の段階で徐々に眠りについていくものなのである。自己は自然の一部であるため、自然や宇宙に向かって開かれている。しかしながら人によって身体能力が異なるのと同様に、大いなる意識を経験する方法は人によって異なっている。そのため自己は人それぞれに固有のものになるが、それは単にモデル内における局所的な違いであり、全ての人は偉大な神秘を特定し、認識する力と感性を持っているのである。

人が幼児として行動する場合、自己に突き動かされていると考えられる。なぜなら、これは純粋に生物学的な本能のシステムの動作だからである。

思春期の若い少女たちは ─ 私はサラ・ローレンス大学で38年間彼らを教えてきたが、彼女らは何と素晴らしい存在であるか。私はただ驚かされてばかりである。彼女らは意識して事を為しているわけではないにもかかわらず、鏡をのぞくといつでも彼女らの名前で呼ばれる何らかの奇跡を目にすることになる。女性性 ─ これが生まれるのである。これが花屋の花の全体像である。

しかし我々の小さな意識は、大海に浮かぶ船のようにその上に乗っている。自己について意識すると、自我が誕生する。ユングの描く考えにおいて、自我とは自分自身の特定の体、経験、記憶を意識的に識別することを意味する。肉体に限定され、その肉体の時間的な連続性の観点から識別され、意識的に認識される記憶と経験、これが自我なのである。

歩いたり、話したり、書いたり、運転したりすることができるようになった頃には、すでに自分では意識していないたくさんの願望を人は持つことになる。しかし、それを叶えないままにしていたり、心に留めていなかったりするために、自己の奥底、無意識の中に沈んでしまっているのである。

自己とは、潜在的な可能性の全体像である。自我とは、自分自身の意識であり、自分が何者であるか、何ができると思っているかということであり、無意識のうちに保持されている能力不足や禁止事項などの記憶によってブロックされているものである。人には意識の目覚めがある。そして小さな乳幼児が自分自身を自我として認識し始めるときに、そんな目覚めを見出すことができる。

自己と自我は同じものではない。自我は、意識的な心の中心でしかない。自我は、自己と世界に対する人の意識を包括しているものである。ところで自我に何らかの計画があったとして、その計画が不条理な理由で頓挫してしまうと、人はまるで何者かに計画を邪魔されてぶち壊されたような気分になることがある。しかし、この邪魔をした存在もまた自分自身なのである。しかし、人はそのことを忘れてしまっている。

フロイトはこうした現象を上手く説明してのけた。この半意図的な忘却は、現在「フロイト的失言」として知られているものである。人は単に「自分がやりたいとは思っていなかった物事」を「自分ではやっていない物事」だという風に思い込んでいるだけなのだ。しかし、人の反対側はそれについて話をしようとする。この反対側とは、すなわち無意識の側面である。

自己は全体であり、もし自己を円だと考えるなら、円の中心が自己の中心になる。そして人の意識の平面は円の中心の上にあり、人の自我はその意識の平面の上にある。人には自分が知らない潜在意識の側面があるが、人がそのことを知らなくても、常に自我と関係しているのである。

ユングの自我の定義はフロイトのそれとは少し違うが、フロイトの定義と何の関連性もないというわけではない。自我は人の意識の中心を定義し、人と世界を関連付けるものである。z自我とは、自分を取り巻く世界に作用していると感じる「私」なのである。

しかし、自我は自己の無意識の部分とは何の関係もなく、自我とは通常、意識の線上にあるものだとされている。これは車で運転している時の様子に例えることができる。左車線を運転しているが、自分が進む道にもう一方の車線があることを知らないような状態を想像すればわかりやすい。もっといえば、自分が「道の片側の車線」にいるということすら意識せず、「自分は道の真ん中にいる」と思っている状態がより実態に近い。ユングによると、ほとんどの人はこのようにして人生を歩んでいるのである。つまり、自分の自我こそが自分らしさであると思い込んでいるのである。そして自分でも気が付かないうちに、道の反対側にいる「人々」を打ちのめしているのである。

では、道の反対側を認識するためには何をすべきなのであろうか。友人に運転させるのがいいのか、車の真ん中に車輪を置けばいいのか。もちろんそんなことをしても道の反対側を認識することはできない。必要なのは、視差の原理を使って、三次元的に物事を見る術を学ぶことなのだ。

つまり、我々には自己がある。それは完全な潜在能力であると言われるかもしれない。そして子供の頃から徐々に現れ、比較的堅固な概念を形成している自我もある。

自我が多少なりとも確立するまでは、自我が処理できないような経験をするのは非常に危険である。もし自我があいまいな状態でそのような経験に直面した場合、自我を制御できなくなってしまうことがあるからである。そうなると人は統合失調症のような状態になる。人にとって自我もまたなくてはならないものなのだ。

最近、特に東洋の人々から「自我の欠如」についての話をよく聞くことがある。自我は人を健全な状態に場にとどめる唯一の存在だが、それを粉砕しようとしている人もいるのである。しかし自我がなければ人はどこにも向かうことができない。自己は大きな円であり、船である。そして自我は船のブリッジにいる小さな船長なのである。

◆◆◆

人は成長するにつれて、家族から「お前はこの社会的なサークルに属している」「このサークルで、私たち家族と同じように行動しなければならない」と言われることになる。そして学校に通うようになると、ある種のキャリア意識が芽生えはじめ、自分を牽引するある種の人生があることに気が付き始める。これが人を引き締めるのである。言い換えれば、人が生きている社会の状況が、特定の役割、特定の風習を強制し始めるのである。

人が生きている社会で機能するために、自我が学ばなければならないことがある。存在しない社会や、鉄のカーテンの向こう側にある社会で生きることではなく、自分のまわりにあるもののことを学ばなければならないのである。

そして人生の初期段階でぶつかる最初の問題は、自分にとって意味のある言葉によって自分を客体の世界に関連付け、社会で生きていく方法を学ぶことなのだ。恐怖や要求、自分の意思を制限されることなどに直面しながら、それを吸収していかなければならないのであり、これこそが子供と若者に課された偉大な仕事である。

もしこうした課題を避けていても後になってから同じ課題にぶつかってしまうし、深刻な状況であってもなんとかやっていくような経験がなければ、人間としての完成度が低いまま人生を浪費してしまうことになる。

社会には、我々が果たすべき役割がいくつか存在しており、我々は俳優が衣装を着こなすようにして、その役割を担っている。社会は、社会的な理想や許容できる行動の枠組みを我々に刷り込んでいる。ユングはこれを「ペルソナ」と呼んでいる。ペルソナとは、ラテン語で俳優が舞台上でかぶる仮面のことを意味している。

あなたが先生だとする。あなたが仕事をしているとき、あなたは「先生」の仮面をつけている。では、家に帰ってからもずっと「先生」の仮面をかぶりっぱなしだったとして、誰があなたと一緒に暮らしたいと思うだろうか。仕事が終わったら仮面はタンスの中に片付けておかなければならないのである。

人は自分がどのような芝居をしているのかを、いつも把握していなければならない。自分の感覚、すなわち自我と、世間に見せる自分、すなわちペルソナをきちんと分けなければならないのである。この切り分けに伴う最初の大きな緊張は、自己の無意識的な部分の暗い内面の可能性と、ペルソナのシステムの間に見て取ることができる。

自我は外と内について学び、それを調和させようとする。ユングの考えでは、ペルソナと自分自身を同一視してしまうことには大きな危険性があるとされている。東洋の教育の目的 [2] とは非常に対照的な考え方であるが、ユングは自我が自分の役割から自分自身を区別することの重要性を説いている。

これは東洋にはない考え方である。フロイトの言葉を借りれば、自我とは自分が生きている世界の経験的な現実に触れるためにある、現実的な機能である。そして自我が発達することで、自分の価値観が形成されていくのである。判断力や批判力は自我機能の範疇にある能力である。

東洋では、個人は批判的な能力を発達させることはなく、新しい方法で世界を観察することもなく、目上の人の教えを疑うことなく受け入れ、社会が自分にかぶせる仮面を上手くかぶることを求められる。これが、基本的な法則として働くことで、カルマという概念が生じるのである。

ここでは人はその人それぞれにふさわしい役割の元に生まれると考えられている。社会は人にかぶるべき仮面を与え、人はその仮面に完全に同化し、あらゆる創造的な思考を自分で抹消することを強いられる。

伝統的なインド、中国、そして日本では、人は人の役割そのものでいなければならない。この世界でうまくやっていくコツは、托鉢僧であれ悲嘆にくれる未亡人であれ、社会的に想定されている托鉢僧としての振る舞い、未亡人としての振る舞いを完璧に体現することである。こうして人はサティ [3] になる。

ユングが言っていることは「ペルソナは自分ではないということを知ったうえで、自分の役割を演じるべきだ」ということである。

東洋の視点とは全く違うという点が理解できると思う。このユングの考え方を実践するためには、自我や自分のイメージを社会的役割から切り離す「個性化」が必要になるが、これは、社会的役割を果たすべきではないという意味ではない。

人生で何を選択していても、それが何かから逃げた結果だとしても、または何かに真正面からぶつかった結果だとしても、どこまでいっても人はただ役割を演じているのであって、それを過剰なほど深刻にとらえるべきではないということを意味しているのである。ペルソナはゲームをうまく進行するために人がつけている仮面にすぎないものである。

おそらく、役割を変えるにはどうしたらいいかという点を最もよく理解しているのは、西洋の女性たちではないかと思う。

彼女たちは様々なコスチュームを着こなしながら、さまざまな人格としてのあり方に「踏み込んでいく」のである。例えばダンサーである私の妻は、「役割を変える」達人である。妻は寒がりで、雪が降るような時分には本当に寒そうに震えているが、一度服装を着替えて真冬のパーティに出かけると、全く震えなくなるのである(非常に薄着であるにもかかわらず)。彼女は完全な形でパーティという場に「いる」のだ。彼女の全人格が、その場にふさわしい役割に身を投じているのである。

さらにいえば、役割としてのペルソナを過剰なほど深刻にとらえるべきではない理由は、ペルソナ・コンプレックス全体に人それぞれが持つ道徳観も含まれているからである。倫理観や社会的モラルはペルソナ的秩序の一部として内面化されており、ユングはその点も軽視してはならないと説いている。

ここで思い返さなければならないのは「アダムとイブは善と悪の違いを学んだ時に堕落した」という点である。つまり、ペルソナ(そしてそのペルソナが持つ倫理観)を外して自分自身を取り戻す方法は、「違いを知ること [4] 」ではないのである。

このアダムとイブの教訓は明白な教訓ではあるが、それについてはっきりと説明されることはあまりない。しかしキリストは弟子たちに「自分が裁かれないために何をすればいいのか。それはすなわち他人を裁かないことである」と教えている。人は自分のペルソナの見方に従って判断し、そしてその人自身もペルソナの見方に従って判断される。

何が正しいのか、何が間違っているのかという問題に対する局所的な見方 [5] を超えて物事を見るにはどうすればいいのかを学ばない限り、人は完全な人間になることはできないのである。

人は特定の社会秩序の一部に過ぎない存在である。つまり、ここ [6] にはすべての可能性を秘めた自己があるのである。

人は自分を「自分である」と識別するための自我意識が芽生えた後、身にまとわなければならない衣装、すなわちペルソナに関連しながら成長していく。多くの衣装を持つことは良いことではあるが、多くの衣装を持つことが最もやるべきことなのではない。ただ、それぞれの衣装が自分の良心に合っていれば良いのである。

道徳的な秩序とは、人の本質や、完全にそれに同化すべき理想などではなく、人が持つペルソナの一部でしかないものなのである。

◆◆◆

人の中には、この「ペルソナシステム」にも、あるいは人が「『自分』と認識しているものの一部としての自我」にも組み込まれていないものがたくさん存在する。自我のちょうど反対側、無意識の中に埋もれているものをユングは「影」と呼んだ。

社会は人に役割を与えるが、これは、人が人として考えたり行動したりするかもしれない多くの可能性を人生から切り離さなければならないということを意味している。こうして切り離されてしまった可能性は、無意識の中に押し込められてしまう。社会は人に対して「これをすべきだ、あれをすべきだ」という要求をするだけではなく「これをしてはいけない、あれをしてはいけない」という要求もする。やりたいと思っていることも、本当はあまりいいことではない考えや想いも、色々なものが社会によって切り離され、無意識の中に置かれているのである。これが個人の無意識の中心である。

影とは、いわば人の本質の盲点である。人は自分のことを見ようとしないものだが、これはまさにフロイトがいうところの無意識であり、抑圧された記憶や、抑圧された可能性である。影とは、もし人生の道の反対側に生まれていたらこうなっていたかもしれないという、もう一人の自分である。それは人が抑圧している願望やアイデア、つまり無意識のうちに自分の精神に組み込まれているイドのすべてで構成されている。影は自己の埋立地である。しかしそれは一種の金庫でもあり、人の中にある大きな、未だ実現されていない可能性を内包しているものなのである。

影は自我の機能でもあり、あたかも光の側面の裏側とでもいうべきものである。

神話において、影は克服しなければならない怪物や竜として表現される。それは人が無意識の中に潜ろうとした瞬間に深淵から現れて眼前に立ちはだかる暗きものである。人に対して「そこに行きたくない」と思わせるような、人を怖がらせるものであり、床下からノックの音を響かせる不気味な何かである。本当に恐ろしく、そして神秘的な何かである。

もし人の個人的な役割が薄すぎたり狭すぎたりする場合、つまり自分の影の中にあまりにも多くの「自分」を埋めてしまった場合、人は枯渇してしまうだろう。

人は、自分が持っているエネルギーの大半をうまく利用することができない。なぜならエネルギーの多くは影の深淵の底に沈んでいるからだ。そうやって「自分」を影に埋葬し続けた果てに何が待っているのであろうか。最終的には、エナンチオドロミア [7] が起こり、それまで認識されず、聞き入れられなかったデーモンが光の中に蠢きだしてくることになるであろう。

影とは自分では気付くことのできない自分の一部である。しかしある人が自分の影に気付くことが出来なくても、他人はその影を見ることができるのだ。そのため、他人からは見える(しかし自分からは見えない)影のせいで他人から嫌われてしまうことも往々にして発生してしまう。影もまたその人自身である。もし「これは容認できない」と否定し、無意識の底に沈めていた可能性を満たしていたパラレルワールドがあるとするならば、そこでは影こそが「その人」になっていたかもしれない。

もちろん、社会は人の潜在的な自己が持つこうした側面を認識してはいない。そしてその人自身も、自分の中にこうした側面があることを認識できていない。存在することを知らないか、抑圧してしまっている。

自己を中心のある大きな円と考え、意識をその中心よりかなり上にあると考えると、自我は意識の中心にあり、影はその反対側の深い無意識の中にあることになる。影は理由があって深い無意識の中に埋葬されているのである。それは、自我が知らない自分の側面であり、自分が認識している自分の姿に合わないために埋められてしまったものなのである。

影とは人が表に出すことを許していない自分自身の一部であり、その中には良いもの、つまりある種のポテンシャルだけではなく、危険で悲惨さに満ちた側面も含まれている。

通常、これらの元型はすべて、神話や夢の中で擬人化されて登場する。宇宙の神秘は神として擬人化され、自我は英雄の姿をとる。無意識の自己は賢者の姿をとり、影はメフィストフェレスのような姿で擬人化される[8]。影の中には明らかに悪いもの、例えば自分の邪魔ばかりしてくる誰かに対する殺意や、盗み、不正行為、破壊衝動など、人が表に出すまいと抑え込んでいるものが飲み込まれている。

しかしそれだけではなく、自我やペルソナにそぐわないからと受け入れられなかった可能性もまた飲み込まれている。夢や、人それぞれが持つ社会の神話の中で、これらの衝動は影として表現される。影は常に自分の同性として、そして脅威を感じさせる存在として表れる[9]。

それが誰なのかは、「嫌いな人」を思い浮かべてみるだけでわかる。その人は、ある人がそうなっていたかもしれない可能性に対応している。もしそうでなければ、その人は「嫌いな人」ではなく「好きでも嫌いでもないどうでもいい人」になっていることであろう。

ポジティブな意味でもネガティブな意味でも何らかの刺激を引き起こす人は、我々自身からのなんらかの投影を受けているのである。「なぜ愛せないのか、その理由は自分にもよくわからないけど、この人のことをどうしても愛せない」と感じることがあるかもしれないが、これは我々自身の影が投影されているからなのである。

本稿の読者の中に、どれだけこうした経験のある人がいるかはわからないが私には見た瞬間に嫌悪感を抱いてしまう人が確かに存在する。その人たちは、自分の中にある「存在を認めたくない側面」を表しているのである。

しかし自我はこの影を忘れて、社会と自分を同一視し、それを自分自身だと思い込んでしまう。しかし、それはあくまでも社会が我々に課している立場に過ぎない物であり、人が自分のことで頭がいっぱいになっていようがどうしようが、社会はいちいち気にしないのである。

ある聖職者が私にこう言ったのを覚えている。

「もし、私が神とキリストと教会を信じていなかったら、私はひどい人間になっていただろう」

私はそれに対して「では、もしもそうなっていた時、あなたはどうしていたと思うか」と尋ねてみた。結局彼はそれに答えることができなかった。私からその人に対して次のように言ったのを覚えている。

「きっとこうしたことをするだろうと想像することはできるが、それをあなたに対して教える気にはなれない。私に言えるのは、きっとすぐ疲れてしまうであろうということ、自分自身が世界の中ではただの足手まといの老人であることに気が付くだろうというということ、そしてその世界を自分の手で粉砕することはなかったであろうということだけである。仮に人が世界の一部を吹き飛ばしたとしても、すぐにまた世界は蓄積されていく。人は世界にとって大した脅威にはならないのである。だから、人は自分を解放すべきなのだ。そうすれば、悪いことばかりではないことがわかり、『ひどい人間になっていただろう』などと言うこともなくなるに違いない」

人は、自分の影を実現する方法を、何とかして見つけるべきなのである。

◆◆◆

次は、ジェンダーの問題にうつりたいと思う。すべての男性は男らしくなければならず、社会が男性に対して発達させることを許さないものはすべて女性的な側面ということになる。男性の中に存在するこれらの女性的な側面は、無意識の中で抑圧されている。これはペルソナのカウンタープレーヤーになる。つまりユングが言うところの「アニマ(男性的な無意識の中の女性的な理想像)」になるのである。

同様に、女性は無意識のうちにアニムス、つまり自分の中の男性的側面を抱えている。

社会は女性に対して「女性」としての役割を与えるため、男性的な生き方に関する全てのものはアニムスの中に抑圧されることになる。興味深いのは、生物学的にも心理学的にも、人間には両方の性があるのに、すべての人間社会では、片方だけを非難することが許されていることである。この「片方」は私たちの中に内在している。

さらに、私たちの他者に対するイメージや概念は、私たちのバイオグラフィー [10] の機能でもあるが、このバイオグラフィーには2つの側面がある。

ひとつは、ほとんどの人には母親と父親がいるという人類全体に共通するものであり、もうひとつは、自分自身に特有のもので「自分の母親はもっとこうでなければならなかった」「自分の父親はもっとこうでなければならなかった」というものである。これは、誰もが経験するこれらの偉大な基盤の経験の質を左右している。誰もが母を経験し、誰もが父を経験するのである。

いずれの場合も、埋もれていた理想が外に向かって投影される傾向がある。異性に対する自分の理想をある人に投影し、その人が何らかの磁力によって自分のアニマ/アニムスを出現させることを、我々は通常「恋に落ちる」と呼んでいる。

例えばダンス会場で、非常に魅力的な女性が座っているとする。そして彼女のまわりには、まるで花に集まるミツバチのようにたくさんの男が取り巻いているとする。この場合、彼女は一体何を持っているのだろうか。彼女の瞳には近くの男たちのアニマを呼び起こす何かが秘められているのである。意図的にこうした演出が可能であれば多くの人にとって嬉しいことであろうが、実際にはどうやってアニマやアニムスを呼び起こす演出をすればいいのかわからないことが多い。中には自分が引き付けてしまったアニマやアニムスを撃退してしまうように自分を作り上げる人々もいる。

人が恋に落ちたとき、最初は互いにアニマやアニムスを見ている。そして時がたつにつれてアニマやアニムスのメッキが剥がれ、本物のスージーなりサムなりといった人間が見えて来はじめ、「こんなはずでは」とショックを受けてしまうのである。

そこで多くの少年少女達はアニマやアニムスの投影をやめ、恋人と別れ、自分のアニマやアニムスを受け入れてくれる他の新しい誰かを探しに向かう。そしてまたショックを受けることになる恋を繰り返すのである。

紛れもない事実として、この幻滅は避けられないものである。たしかに人は最初は理想を持って結婚するが、結婚後はその理想と一致しない様々な事実が出てくるようになる。自分の投影していたものとは全く違うことに、ふと気づくのである。

こんな時、どうすればいいのだろうか。一体何が必要なのであろうか。ここで人が必要になるのは「人を思いやること」である。

相手が理想に一致しないただの人間であった。そして我々自身も相手の理想に一致しないただの人間であった。それぞれが人間として確かに持ってしまった欠点に思いやりを持って共に暮らし、パートナーに優しくすることを学ばなければならないのである。

完璧さは非人間的なものだ。そして人間は完璧なものではない。人から愛を呼び覚ますもの、それは愛であって欲望ではないが、人間の不完全さではある。だから、自分のアニムスやアニマの理想と比べて、現実の人間の不完全さが顔を覗かせたときには、「これは私の思いやりに対する挑戦だ」と言ってみたらいいかもしれない。そうすれば何かが動き始めて、自分のアニマに固執するのをやめることができるかもしれない。

アニマに固執して失敗するのは、ペルソナに固執するのと同じくらい悪いことなのである。人生の教訓とは、そこから人を解放することである。ユングはこれを「個性化」と呼んでいる。個性化とは、人や自分を「自分が投影している元型」ではなく「実際の自分」という観点から見ることである。

もちろん聖パウロは「愛はすべてのものを産む」と言っているが、人は神にはかなわないかもしれない。自分に「思いやること」を求めすぎてしまうと、自分の存在を破壊してしまうことになるかもしれない。これは個々のケースに限った話ではなく、人生全体についても言えることだ。それはとても簡単にわかることであろう。

また、もちろん逆に「世の中が自分の期待に応えてくれない」と言うのも、子供っぽいバカバカしさがある。「せっかくこの俺が来てやったのに、こんなものしか用意できないのか」等々。こんな考えは捨てるべきである。人は、世の中やそこにいる人たちに思いやりを持たなければならない。

政治の世界が綺麗事だけでは上手く回らないことは誰でも知っているが、これは人のすべての営みで同様である。この事実を、人は思いやりを持って受け入れることを学ばなければならない。

トーマス・マンは、初期の小説『トニオ・クローガー』で、投影された仮面から現実が見えてきたときにどうすべきかという問題に答えを出している。

彼は、この事実と思いやりの必要性を発見した一人の青年の物語を書いている。小説に登場するトニオ・クローガーは北ドイツで生まれた。その町では、誰もが青い目と金色の髪を持ち、健康でたくましく、それぞれが確固たる世界に安住していた。彼らはペルソナの化身と言ってもいいであろう。

トニオの母はイタリアか地中海生まれの人で、彼の名前を見れば、彼がいかに混沌とした存在であるかがわかる。彼は黒い髪と黒い目を持ち、ある種の神経質さを受け継いだため、芸術家や作家になる可能性を持っていた。彼は金髪の今を生きる人々に心を寄せているが、彼らと一緒に遊ぶことはできず、常に観察者の立場にいる。

しかし、トニオはこの街の人々の素晴らしさを理解していた。彼がダンスに行ったとき、街の人々を見るのは彼にとって素晴らしいことであった。この街の少年達はとても上手に踊る。トニオが彼らの踊る様子を見ていると、「彼らはただ夢をみていたいのだ。彼女達はただ踊りたいのだ」ということがよくわかった。トニオと一緒に踊ってくれる少女達もいた。しかしトニオと一緒に踊るとなぜか上手く噛み合わず、いつも相手をつまずかせてしまう。

そしてトニオは自分が外の世界にいることに気付くのである。

トニオは少し成長すると、芸術家になることを志し、別の世界に行こうとする。南下して、おそらくミュンヘンに行き、そこでボヘミアン・コミュニティ、いわゆるヒッピー・コミュニティに参加することになる。

そこで彼が見つけたのは、人生のあるべき姿について素晴らしい理想を持っている人たちであった。それに加えて、彼らは世の中で実際にうまくいっていることをすべて切り捨てることのできるような、鋭く巧みな批判の弁舌を持っていたのである。多くのアイデアを持っているが、世界がそのアイデアに追い付いていないことに気付き、世界への投影や愛を捨て、世界に幻滅してしまった人たちである。

彼らは冷たく、軽蔑し、冷笑していた。トニオは、これもまた自分には当てはまらないことに気付いた。彼はインテリであり、思想を重んじるが、青い目のブロンドも愛しているのだ。

トニオは、生まれながらにして想像力に欠けた行動者の世界と、知的ボヘミアンの批評家たちの間を行き来する青年である。

彼は最終的に、この世界にいる人は誰もが不完全であり、その不完全さこそが人を「ここ」にとどめているのだと気付く。彼は、生きているものの中に、理想に合うものは何もないことに気づく。ある人を芸術家と表現するならば、冷酷な客観性を持つ人物として表現する必要がある。不完全さこそが人を識別するものであり、そしてその不完全さがあるゆえに、人は人の愛を求めているのだ。

リテラトゥール、つまりニューヨークの雑誌に寄稿している人が、詩人や芸術家、つまり人類に対して生きるためのイメージを与えることができる人に変わるためには、芸術家が思いやりをもって自分の周りの不完全なものを認識することが必要となる。思いやりの原則は、幻滅を参加型の交際に変えることである。

アニマやアニムスを通して事実が現れたとき、人がしなければならないのは思いやりを持つことなのだ。これは基本的な愛であり、慈愛であり、批評家を「世界に何かを与える人間」「世界が要求するものを持っている生きた人間」に変えるものである。

これこそがアニマとアニムスの幻滅に対処する方法なのだ。幻滅は失望を呼び起こすが、これは自分の中の新たな深みを呼び覚ます現実でもある。なぜなら、自分では気が付いていないかもしれないが、自分もまた不完全だからだ。世界は不完全さのコンステレーション [11] であり、その中でも自分自身という存在は最も不完全なものである。世界への愛によって、人は世界に正確かつ不完全な名前をつけ、その名前をつけたものを愛するのである。この対立はエロティック・アイロニーと呼ばれている。この発見は人が自らの結婚生活を救うための手助けになる。

- 人は自己を持っている。人の中にある、素晴らしい手付かずのページである。

- 人は自我を持っている。これは経験と光の分野で拡大していく意識である。

- 人はペルソナを持っている。これは民族的思考 [12] であり、地域や民族の生き方に関係するものである。社会のイメージが人の無意識を意識のある生活に取り込まないと、人は死んだような状態になる。不毛の地に迷い込んでしまうのである。

元型の中で最初に脅威になるのは「影」である。これは人を抑えつけているもので、それを逆に抑えつけることによって、社会が人それぞれに望んでいる人生に沿って生きることができるようになる。

その次に直面する課題は異性 [13] に関する課題だ。ここでは大きな魅力に直面することになる。フロイトは確かにこの面においては正しかったと言わざるを得ない。特に思春期において、人生の魅力と謎はここに集約される。

ここで大きな心理的問題がやってくることになる。人は一目で恋に落ちるが、果たしてそれは何を意味しているのだろうか。トーマス・マンはこれについていくつかの美しい例を書いている。

彼の最初の作品『Der Kleine Herr Friedmann(リトル・ミスター・フリードマン)』では、タイトルにもなっている小さな優しい男が、とあるカタルシスを経験する。彼は変わり者で、どうやっても人生に親しみを感じることができないでいた。ある日、輝くブロンドを持つ、彫像のように美しい女性に出会う。

「なんてことだ、神よ」

心臓が止まるような衝撃を受けながら、彼は自分が人生を生きていなかったことに気付いた。そこで世界が開かれたのである。

好むと好まざるとにかかわらず、それは人に働きかけることになる。そして人ができる最も大胆なことのひとつは、夢中になっているその理想と結婚することだ。そうすれば、本当の仕事に直面することになる。なぜなら全てが彼または彼女に投影されているからである。

これは欲望を超えて、遥かに下の方にいる何かだと言えるかもしれない。すべてを引きずり出すような性質をもつものである。このアニマ/アニムスは人の無意識全体を捉えた釣り針であり、それにすべてのもの、地の底のミドガルズオウムが拘引されて地上に姿を見せるのである。

これが結婚というものだ。

とても幸せな気分で結婚したとして、その後に何が待ち受けているのだろうか。人は自分自身からの投影と結婚するのである。結婚相手に投影の仮面をかぶせているわけであるが、こうした状況で何を行うべきなのだろうか。教育的には何が望ましいのだろうか。

投影の仮面の下から現れるのは「事実」なのである。その仮面には人の理想が描かれている。しかしこの事実は理想とは一致しない不完全なものである。不完全なものをどうするのか。

ユングは、すべての投影を拒否することが必要だと考えた。出会った女性を自分のアニマの投影と同一視しないこと、ペルソナの投影で自分自身を識別しないことによって、全ての投影と理想を手放す必要があると考えたのである。これがユングの言う「個性化」だ。

ユングは、自分をペルソナと同一視する人のことを「マナ人格」と呼んだが、私はこういう人々のことを「着ぐるみ」と呼んでいる。これは、自分が演じている役以外の何者でもない人のことを意味している。この種の人間は、自分の本当の性格を成長させることができないのである。

単に仮面をかぶっているままで居続け、その力が衰えるにつれて(例えばミスをしたりすると)ますます自分が怖くなり、仮面を維持するために努力するようになる。そして、ペルソナと自己の分離が起こり、影はますます深淵へと後退していくのである。

人は影を取り込み、受け入れる必要があるのだ。必ずしもそれに基づいて行動する必要はないが、それを知り、受け入れなければならない。ただしアニマ/アニムスと同化することはできない。これは別の課題である。人が人間になる唯一の方法は、他の人間との関係を通してだけである。それによって相手は男性か女性になり、自分自身も他の人間になる。

男性は常に女性のためのアニムスとの関連性があり、女性の場合はアニマとの関連性を持っている。この課題を乗り越えるための第一の方法は、慈悲の心である。これは欲望ではなく、そして恐怖でもない。

仏陀やキリストをはじめとして、数多くの人々は、我々がこれら2つの試練を乗り越えなければならないことを非常に明確に教えてくれる。無意識に降りていくと、影やアニマだけでなく、それまで生きていく中で使われていなかった経験や判断が表れてくることになる。劣等機能・態度を統合することで、エナンチオドロミアは、セイレーンが歌う岩の上で難破する危機ではなく、自分の可能性を最大限に発揮するための問題に過ぎなくなる。

◆◆◆

非常に深刻なエナンチオドロミアをもたらす危機には4種類ある。

1つ目の危機は、人生のあるステージから別のステージへと知らないうちに移ってしまった場合である。ゴルフのスコアにこだわる中年後半の紳士は、まだ人生の後半のフェーズに移っていない。

ユングは、人生は太陽の旅の1日のようなものだと例えている。その旅の前半は、生まれてから社会に出るまでの「上昇」の部分であり、そして後半は「下降」である。そこで人は、世界や社会への参加から死へと向かっていくのだ。人生の前半の脅威は「生」であったのに対し、後半の脅威は「死」であり、すべてのシンボルが意味を変えていくことになる。

人生に残された時間の中で、人は劣等機能と優等機能を統合するという大きな課題に取り組むことになるとユングは説いている。

相反するものの結合のイメージとはどのようなものなのであろうか。おそらく外向的な人にとっては性的な意味を、内向的な人にとっては戦いの意味を持つことになるであろう。個性化と統合が始まると、自分の精神の2つの側面が結合することになる。

しかし、次の段階に進む準備ができないまま人生のステージを転々とすることは、このプロセスを中断させてしまう。これは、40歳の幼児や、まだ35歳だと思っている60歳の人にとっての困難である。「人生はあなたを太陽の頂点まで連れてきて、それから下降し始めた」「いやいや、君。君はずっと下にいる。そして、これからどれほどの落差を経験することになるのだろうか」

いつ下降し始めたのかを知り、それを楽しんだ方がはるかに良いだろうと思われる。下降する時にだって素晴らしいことはあるのだから。

2つ目の危機は、生きていくための条件の緩和である。

例えばこれまで必死に働いた結果として、世界トップのシェアを誇る靴紐メーカーの頂点にまで昇りつめたとする。世界中至るところに自分が所有する靴紐工場があるのだ。そして40歳を過ぎたころに、これまで費やしていたエネルギーを仕事にそそぎこまなくてもよくなったとする。仕事は自分がわざわざ手を出さなくても勝手に進んでいくし、秘書は仕事をこなすだけでなく、自分が思っていたよりもちょっといい女に見えてくる。そして急に気が散るようになってくる。使い捨ての性欲とでもいうべきものが生じてくるわけである。これは一体どこへ向かうのだろうか。

性愛志向の外向的な人が一転していきなりパワーモンスターになってしまうのだ。そして内向的な権力者である靴紐王の古き良きおじさんであったハリーが、老いぼれた淫乱男になる。そんな感じである。

しかし、この危機の悲劇は、それがすべて手遅れであるという深い感覚である。

3つ目の危機は、自分の道徳的な理想に対する自信を失うことである。このエナンチオドロミアは、大学に通う若者たちの間によく見られる。

この若者は、社会の別の秩序から来たルームメイトと暮らしている。貧しい人が裕福な人と暮らしていたり、裕福な人が貧しい人と暮らしていたり、キリスト教徒が無神論者と暮らしていたり、ユダヤ人が仏教徒と暮らしていたりするのである。そして、それまで自分がいた世界以外にも真っ当な人間がいることを知ることになる。他人が自分を誘惑して罪を犯させるわけではないのである。

全く異なる人々について知ることで、自分の道徳的原則に疑問を持つようになるのだ。道徳的原則(ペルソナコンプレックス)が人の自我を支えているが、このような経験を経て仮面が緩んでしまうと、その下に隠されていた全てのものが顕わになってくる。「恐ろしい人間になる」という脅威と魅力がそこにはある。私が「床下から響く影のノック」と呼んでいるものだ。このノックをしているのは暗い部分にいる自分自身である。また、こうした暗いものだけではなく、私がアニマやアニムスと呼ぶキラキラとした輝きを放つものも表れてくる。

ユングはこれらについて「来るがままにしなさい」「そのままにしておきなさい」と説いていた。しかし、自分の自我を完全に打ち砕くようなことはしてはいけない。

私の大学の学生には次のような女性がいる。彼女は社会学のコースで最初の数回の授業を受け、父親の財産が血と骨の上に築かれていることを知った。彼女が感謝祭のディナーのために家に帰ったとき、彼女のあまりの変化に家族は一体何が起こったのかと驚いたという。

彼女は自分を抑制し、保守的な自分であるようにしていたものを手放したのである。彼女は向こう側にいってしまった、ひっくり返ってしまったわけである。これはまさにエナンチオドロミアだ。

それまでとは反対の党派の制服を身にまとい、踏みにじられたプロレタリアートの旗を振るようになるようなものである。そしてこれはちょうどそれまで反対の側にいた時と同じくらい至福の無知に浸っている極端な状態だと言わざるを得ない。

ただ、これは悪いことではない。絨毯の表裏が逆転したようなものである。実際、私の担当していた生徒たちは、時々絨毯の裏側であるかのように見えることがあった。

さて、4つ目の危機であるが、これは非常に深刻な課題だと言わざるを得ない。不道徳で尊厳に欠け、全く恥知らずだと思うことをどうしてもしなければならないという耐え難い決断である。

この代表的な例は、アブラハムによるイサクの燔祭であろう。これは、神の命令に従って愛する息子を生贄に捧げるか、それとも神の命令に逆らうかという選択を強いられたという聖書の逸話である。もしアブラハムがイサクを生贄にしなければ、彼は神に背いたことになってしまう。しかしもしイサクを生贄にしたら、アブラハムは人間の良心の第一原則を破ったことになってしまう。非常に耐えがたい決断である。

これは聖書の中の出来事であるが、実際に人が生きていくうえで、このような耐えがたい決断を強いられるような場面に直面することがあるかもしれない。

大恐慌の時代の話であるが、私には家庭と仕事を持つ友人がいた。彼らは自分の人生の責任者として、家族を守るために「やりたくないこと」をやらなければならなかった。

ユングにとっての個性化の問題、すなわち中年期の危機の課題は、こうした投影を解き放つことにある。

道徳的な理想、つまり自分が遵守しなければならないと思っている道徳的な生活がペルソナに具現化されていることに気づくと、この心理学の深さと脅威を実感してしまう。自分のモラルを身につけたり、モラルのペルソナを脱いだりするのは、礼儀やその場の優先順位に従って行わなければならない。そしてこうしたモラルを宇宙の真理と同一視してはいけないのである。

したがって、社会の法律というものは永遠の法律ではなく社会的な慣習であり、それが意図されていることへの適切さの観点から扱われ、判断されるべきものであるということがわかる。

社会秩序の守護者もまた、彼ら自身の人生の課題を完全に達成しているわけではない。したがって社会秩序のせいで何かを誤解してしまったり、物事を困難にしてしまうことは起こりうることである。

我々は、そうしたことにならないようにするために、常に「外の世界」を見なければならないのである。

統合とは、外界との関係を見つけ、豊かな人生を全うすることである。つまり、個人は自分の神話を生きることを学ばなければならないのである。

- ReadHowYouWant, large edition 16. May 2012, cited in: Journal blogspot Archetypes, Relationship,Shadow, Anima/Animus, and Personal Myth by Joseph Campbell, 30. July 2013

- https://de.spiritualwiki.org/Wiki/Archetypen#toc85

関連記事

訳注

- ^ ここでいう「人」とは「人の自我」のこと。

- ^ 後述するインドのカースト的な社会の元での生き方や、おそらく日本の滅私奉公的な在り方を理想とする教育。

- ^ サティ:マハーバーラタにおけるシヴァの妻サティに由来するヒンドゥー教の風習。夫が先に亡くなった場合、火葬の際に妻はその火に飛び込んで焼け死ぬことを期待される。

- ^ 善と悪、すなわちそのペルソナ固有の倫理観や社会的モラルについて知ること。

- ^ ペルソナに固有の道徳観や倫理観に従った見方。

- ^ 特定の社会秩序そのものではなく、ただ役割に従って演じているだけの、すなわち社会秩序の一部にすぎない「人」という存在。

^ エナンチオドロミア:反転という意味。極端な陰の中に陽が、極端な陽の中に陰が生じるように、ある状態が極端になればそれと反対の状態が生じてくる様。ストバイオスによる造語と言われているが、万物の流転について説いたヘラクレイトスの著書にも類似の概念が登場する。ユング心理学の中でも最も重要な概念のひとつである。

以下は本サイト管理人によるタイプ論の解釈である。ユング著のタイプ論10章では、個々のタイプの具体的な説明が登場するが、この話の構成は前半が「極端な陽」としての通常時の態度。後半は、通常時の態度が強くなりすぎた結果、反転(エナンチオドロミア)し、無意識に追いやられていた未分化な劣等機能が顔を見せるという構成になっている。ユングは古今東西の様々な人物(歴史上の人物、臨床で受け持った患者、ユングの身近な人々、そしてユング自身)の価値観を、このエナンチオドロミアという観点から整理した。つまり、ユングのタイプとは何のタイプであるのかというと、「エナンチオドロミアのタイプだ」というのが妥当ではないかと思われる。

- ^ この英雄、賢者、メフィストフェレスは全て「元型」というにふさわしいものである。こうした元型に着目した類型論が、MBTIの派生理論の一つである、ビーブ・モデルである(影の機能モデルと呼ばれることもある)。

^ 例として、ヘルマン・ヘッセの小説「荒野のおおかみ」のパブロがあげられるのではないかと思う。この作品の登場人物は全て元型的である。主人公ハリー・ハーラーはヘルマンヘッセの自我であり、「英雄」的な元型でもある。そしてヘルミーネという女性は、ヘルマン・ヘッセの「アニマ」元型である(「ヘルミーネ」は「ヘルマン」という名前を女性化したものである)。同様にローザという少女も「アニマ」元型である。パブロという男性は、「メフィストフェレス」であり「デーモン」元型である。あまり小説にユングの単語やタイプをこじつけたくはないが、こと荒野のおおかみについていえば、相当にユングの世界観の影響を受けているため、ある程度ユング心理学やタイプ論の枠組みが参考になるのではないかと思う。また、実際にユング心理学の観点からの研究も多い。

(例:The Way to the Self: The Novel «Steppenwolf» Through the Lens of Jungian Process of Individuation(外部サイト) )ヘルマン・ヘッセはユング派のラングという分析家による精神分析を受けており、ユング本人とたびたび文通していた記録も残っている。

(文通内容:https://carljungdepthpsychologysite.blog/2020/02/18/here-are-a-few-jung-hesse-letters/#.YzkeqHbP23A(外部サイト) )サイト管理人独自解釈になるが、この「荒野のおおかみ」という小説の世界観は、ジョン・ビーブのビーブ・モデル的な世界観にも似ている。仮にビーブのタイプに当てはめはめて考えるなら、ヘルマン・ヘッセ自身はINFJであり、主人公ハリーは第1機能(英雄元型) Niに相当する(同時にINFJというタイプ構造を持つ、ひとつ上位の層の元型とも考えられる)。ローザは第4機能(アニマ元型) Seであり、パブロは第8機能(デーモン/ダイモン元型) Si、ヘルミーネは第4機能Seを「第1機能」として使用しているような、ひとつ上位の層の元型とでもいうべきものではないかと思われる。荒野のおおかみでは、永遠(≒ Ni)と刹那(≒ Se)のエナンチオドロミアが観察できる。

- ^ 伝記。個人の一生の事績を記載したもの。

^ コンステレーション:ユング心理学用語。「布置」とも。一見何の関係もない複数の事象が、ひとつのまとまりのある意味やイメージに見えるようになる状態。夜空に散らばる星が、意味を持った「星座」に見えるようになる様子から名づけられた言葉。ユング心理学では非常に重要な概念のひとつである。

以下は本サイト管理人によるタイプ論の解釈だが、人の優越機能と劣等機能もまたコンステレーションであり、「人がそうだと思うから、本来対立するような概念ではないものが対立関係に見え始め、片側には価値が置かれ(優越機能に分化)、もう片側はこの世全ての悪のような存在に化す(無意識に追いやられる劣等機能)」のではないかと思う。本質的に、優越機能と劣等機能の対立は不条理(ユングの機能の対立は、人が「そうあれかし」と思った結果「そう見えているだけ」)なので、「ユング心理学に登場する概念は、本当に対立している概念なのか(統計的手法でその対立は確認できるのか)」とか「客観的に(科学的に)存在証明できるものか」という類の疑いは的外れではないかと思う(おそらく多くの場合、客観的には概念の対立を観察できないであろう。多くの場合、実体にそぐわないからこそ「コンステレーション」という言葉で説明されているのであり、また、ジョゼフ・キャンベルの「常に「外の世界」を見なければならないのである」という言葉が出てくるのである)。

また、ユング心理学において、ユングがエナンチオドロミアのパターンとして見出した8つのパターン(外向思考/内向感情、外向感情/内向思考、外向感覚/内向直観、外向直観/内向感覚、内向思考/外向感情、内向思考/外向感情、内向感覚/外向直観、内向直観/外向感覚の8パターン)だけに沿って自分の中のエナンチオドロミアを整理する(つまりタイプを決める)意味もあまりないのではないかと思う。

本稿にも様々な具体例が挙げられているが、ユングのタイプの枠組みに収まらないエナンチオドロミアは数多く存在しており、そこにある光と影の統合は(8パターンのエナンチオドロミアの統合と同じく)個性化にとって重要なものである。

ユングがタイプの分化(優越機能が分化し、劣等機能が影においやられる状態)を「個性化」とは言わず、光と影、あるいは優越機能と劣等機能が統合されることを指して「個性化」と言った点にも注目したい。優越機能とは本稿に登場する他のエナンチオドロミアの例と同様に本質的には不条理なものであり、その不条理な固定観念(現実にはそぐわない固定観念)を、現実に適した形に修正する方法の模索にこそ「人の個性」があるといいたいのではないかと思う。

「今の自分の絵柄(という名の手癖)を何よりも大切にしているが、評価されない絵描き」が、「流行の絵柄と流行ジャンルばかり追いかけている、多くの人々から評価されている絵描き」を悪の権化呼ばわりしたり、落書きを量産して他の下手な絵描きと馴れ合いするのを止めて、「(馴れ合いによる社交辞令的な誉め言葉ではなく)絵そのものが素晴らしいと本当に感じた人からの評価がたくさんほしい」という自分の影からの叫びを聞き入れて、様々な絵柄を学習し、その果てに「自分の本来の絵柄」と「学習した様々な絵柄」を統合した結果、「多くの人々から評価される、自分独自の絵柄」を生み出すというプロセスを想像してほしい。

ユング心理学の枠組みに沿ってみる場合、エナンチオドロミアを構成する因子が先天的に生じるものか、後天的に生じるものかは重要ではない。実際に「対立しているように見えてしまう」コンステレーションがその人の中に生じれば、それだけで話が成り立つのである。しかし同時に、これは生得的・器質的なものが原因となって「対立構造になる」因子を排除しているわけではないし、そこに光を当てようとしている後続の類型論が不毛だというわけでもないとは思う。

- ^ すべての人々の間にあるわずかな差異。

- ^ アニマ/アニムスのこと。