前提知識

ミラーダイナミクスそのものの説明ではないものの、本記事を読むうえで必要になる前提知識をまとめておきたい。

機能と元型の対応

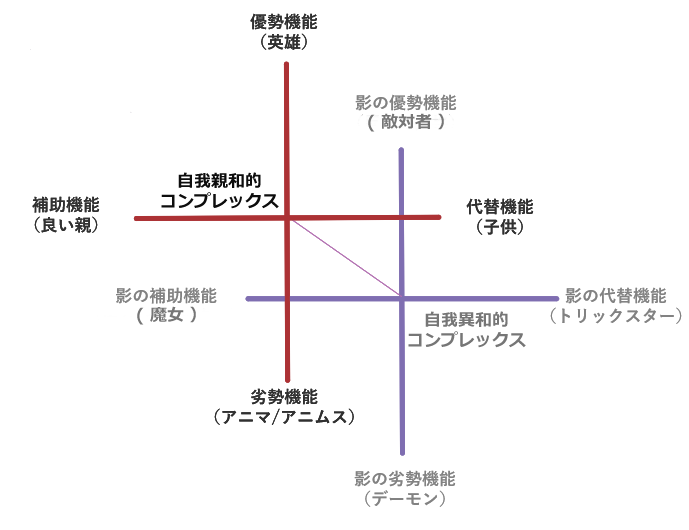

影の機能モデルにおける機能は、下記の元型に包み込まれているとされる。

第2機能の親には「敬意を払うに値する権威者や王」といった意味合いが含まれる。

第6機能の魔女には「昔は敬意を払うに値していたものの、今ではすっかり落ちぶれてしまい、もはや邪魔になってしまった権威者や旧態依然とした組織」といった意味合いが含まれる。

タンデム

影の機能モデルでは、内向思考(Ti)と外向感情(Fe)などの相反する機能ペアのことを「タンデム」と呼ぶ。下記4種がある。

タンデムとなるペア同士は、必ず知覚機能/判断機能が共通している(例えば第1が知覚なら、第4機能も必ず知覚である)。影の機能モデルの作者であるビーブは、Te、Fe、Ti、Fi(判断機能)で構成されたタンデムのことを「合理的」、Se、Ne、Si、Ni(知覚機能)で構成されたタンデムのことを「非合理的」と表現した。

- 英雄(第1機能)-アニマ(第4機能)

- 良い親(第2機能)-子供(第3機能)

- 敵対者(第5機能)-デーモン(第8機能)

- 魔女(第6機能)-トリックスター(第7機能)

背骨/腕と知覚/判断

タンデムを、自分自身との関係を扱うか、他者との関係を扱うかによって、「背骨(バーティカル)」と「腕(アーム)」の二種類に分けることができる。

人が自分のアイデンティティを定義する上で、自分自身の中で、あるいは自分自身のために何ができるかということに関心を向ける。

- 英雄(第1機能)-アニマ(第4機能)

- 敵対者(第5機能)-デーモン(第8機能)

他者との関係を扱う。自分の意識を使って他者に働きかける方法に焦点を当てる。

- 良い親(第2機能)-子供(第3機能)

- 魔女(第6機能)-トリックスター(第7機能)

◆◆◆

背骨/腕という分割は、知覚機能/判断機能の分割と同じになる。

例えば第1機能(背骨)が知覚機能の場合、第1,4,5,8機能(背骨)は全て知覚機能である。つまり例の場合は、自分自身との関係が知覚的であり、他者との関係が判断的である。

第1機能(背骨)が判断機能であれば、第1,4,5,8機能(背骨)は全て判断機能(言い換えるなら自分自身との関係が知覚的)である。

自我と自己

古典的なユングの定義通りであるが、おおざっぱにいうと下記のような意味になる。

自我は意識的な「私」であり、人にとっての主観的な「私」である。

自己は、自我だけではなく、無意識の領域も含めた「私」全体を意味する。

ミラーダイナミクス

「2つの機能がペアになって働く」というアイデアは様々なタイプ論で見られるが(例えばソシオニクスのブロックなど)、影の機能モデルでは「4つの機能が連動して働く」ダイナミクスも想定されている。

これをミラーダイナミクスと呼ぶ。下記の2種類があるとされる。

- 第2機能、第3機能、第6機能、第7機能(機能二分法「腕」の機能)から成るダイナミクス

- 第1機能、第4機能、第5機能、第8機能(機能二分法「背骨」の機能)から成るダイナミクス

影と鏡像

影

第5機能~第8機能は、第1機能~第4機能の影であるとされている。

- 第1機能の影:第5機能

- 第2機能の影:第6機能

- 第3機能の影:第7機能

- 第4機能の影:第8機能

ちょうど内向/外向が逆になるもの同士である(例えば第1機能がTiの場合、第5機能はTe)。

同じ物事でも、片方の視点(例えば内向の視点)が自我にとって心地よいほど、もう片方の視点(例えば内向の逆方向の視点である外向)は影に追いやられていることを意味する。

鏡像

影の機能モデルには、この「影」以外に、「鏡像」とでも言うべきペアが存在する。

- 第1機能の鏡像:第8機能

- 第2機能の鏡像:第7機能

- 第3機能の鏡像:第6機能

- 第4機能の鏡像:第5機能

自我にストレスがかかった際に、「影」となる2つのペア、「鏡像」となる2つのペア(合計4つの機能)が、ストレスに対処するために、互いに補完し合うような形で働く。

補完というとポジティブな言葉に聞こえるが、ミラーダイナミクスの場合は問題から目をそらすようなネガティブな性質の補完も含む。敵対者や魔女が、英雄や親の自信に影を落としているとき、そこには子供やアニマの脆さが写し出されることになる。

元型の性質から見た鏡像性

英雄、アニマ、敵対者、デーモン

これらの元型は、それぞれ第1機能、第4機能、第5機能、第8機能を包み込んでいる。

影の機能モデルにおける機能二分法「背骨/腕」では「背骨」の機能であり、自分自身との関係を扱う機能である。

英雄、デーモン、敵対者、アニマという元型は、古典的なユングを含めて一般的に「性別がある」元型だとされている。

- 英雄(第1機能)

- デーモン(第8機能)

- アニマ(第4機能)

- 敵対者(第5機能)

※生まれ持った性別が男性の場合はアニマ(女性形)と呼び、女性の場合はアニムス(男性形)と呼ぶ。

男が鏡をのぞけば男の像がうつり、女が鏡を除けば女の像がうつるが、同じ性別を持っている元型ペア同士は、「鏡合わせ・鏡像」的な元型だといえる。

子供、魔女

これらの元型は、それぞれ第3機能、第6機能を包み込んでいる。

影の機能モデルにおける機能二分法「背骨/腕」では「腕」の機能であり、他者との関係を扱う機能である。

魔女元型は、「老人(古臭くなってしまって、今ではすっかり敬意を払われなくなってしまった過去の権威者)」「批判的な親」でもある。

「老人」と「子供」という組み合わせ(またはその派生版としての「不機嫌で真面目なキャラクター」と「愚かで単純なキャラクター」という組み合わせ)は、古典的ユングをはじめ、様々な場で観察できる、お決まりパターン(つまり元型的な概念)である。

ここでの老人は、子供が鏡にうつった像、しかも子供そのものよりも大きな姿として見える鏡像のようなものである。「子供は親の鏡」ということわざを思い出せばわかりやすいかもしれない。

良い親、トリックスター

これらの元型は、それぞれ第2機能、第7機能を包み込んでいる。

影の機能モデルにおける機能二分法「背骨/腕」では「腕」の機能であり、他者との関係を扱う機能である。

良い親という元型は「権威者」であり、それに対してトリックスターは「悪い子供」「道化師」である。

「道化師」という元型は、他の人々が語れないような真実を語って風刺する役割を担っており、古典的なユングでは「既存の方法から逸脱するものに脅威を感じる王や権威者」と対になる存在である。

これもまたある種の歪んだ鏡のようなペアだと言える。

影の元型コンプレックスが刺激される原因

元型コンプレックス(個人的な経験と元型の複合体)は自我の境界に対する脅威によって刺激されることになる。これには外的な脅威(自己の外からの脅威、例えば突然の交通事故など)もあれば、内的な脅威(意識と無意識の間で生じる脅威)もある。自分に害を及ぼすようなつらい感情が特に脅威になりやすい。

この際、互いに対立しあう以下二つの動きが生じることになる。

- 自己による「影の視点」を意識化しようとする動き。

- 上記の動きに対する自我の抵抗(特に自我の目標にそぐわないものを意識化しないようにしようとする形での抵抗)

こうして自己と自我の攻防が続く過程で、自我の意図に反して「影の視点」が意識に入ってくると、しばしば不規則な反応が起こるようになる(この反応を「影の機能の使用」と誤解する人がいるが、これは未分化な機能が見せるただの反応に過ぎない)。

ミラーダイナミクスが生じる際には、こうした影の元型コンプレックスの刺激に伴う反応が観察できる。

腕のミラーダイナミクス(第2,3,6,7機能)

- 第2機能:親(別名、良い親)

- 第3機能:子供(別名、良い子供)

- 第6機能:魔女(別名、批判的な親・老人)

- 第7機能:トリックスター(別名、悪い子供、道化師)

影の機能モデルの作者であるビーブによると、子供が抑圧されると、魔女とトリックスターがトリガーされるという(講題「補助機能の詳細」、2008年、APT、サクラメント、カリフォルニア州)。

第2機能、第3機能、第6機能、第7機能はいずれも「腕」の機能である。つまり、このミラーダイナミクスは他者との関係に焦点を当てている。

ここでは、魔女は「否定と弱さに対する反応」として表れることになる。この場合の否定と弱さは、下記を意味していると考えられる。

否定:親の権威に対する挑戦

弱さ:子供に対する脅威

子供が威嚇されるような状況に晒された場合、上記の両方の反応を誘発するために、子供の鏡像である魔女がトリガーされることになると考えられる。

また、魔女は親の自信を非常に攻撃的な方法で示そうとすることがある。

子供が抑圧された際、トリックスターは「支配されたり、負担をかけられたりすることに対する反応」として表れることになる。

この際、子供は「負担感」を感じ、親は「敬意を払われるべき自分が(少なくとも親自身は、自分がそう扱われるのは当然の権利だと感じる)、むしろ支配されなければならないことに対して感じる無力感」を感じる。

背骨のミラーダイナミクス(第1,2,5,8機能)

- 第1機能:英雄

- 第4機能:アニマ

- 第5機能:敵対者

- 第8機能:デーモン

第1機能、第4機能、第5機能、第8機能はいずれも「背骨」の機能である。つまり、このミラーダイナミクスは自我そのもの(自分のアイデンティティなど)に焦点を当てている。

敵対者は、英雄の自信を非常に攻撃的な方法で示そうとする。

ただし敵対者にはアニマの弱さが映し出されるため(敵対者はアニマの鏡像である)、回避的な性質を帯びていることも多い。

デーモンは、自我の完全性に対する脅威(自我と外界の境界がむしばまれて、自我が崩壊しそうになる脅威)に対する反応として表れる。

例えば自我、特に「自我の運営特権」を持つ第1機能の視点やペルソナと対立したり妨害されたりするような脅威や、自我とアニマの結びつきが阻害されるような脅威(例:付き合い始めた最初のうちは、恋人に自分のアニマを投影して、相手のことを「自分の足りないところを進んで補ってくれて、自分の自信がある部分は手放しに賞賛してくれる理想の恋人」だと思い込んでいたが、長く付き合い続けるうちに、次第に「自分の理想の恋人」から外れた言動を取り始めた場合)がある。

アニマへの脅威の際にデーモンが突然現れてしまうことがある理由は、アニマが「客体に対する内的な関係」に深く関わる元型であり、デーモンは「悪い客体」に深く関わる元型であるためである。

このような場合、アニマ コンプレックス(劣等コンプレックス)の弱さを補うために、デーモンが非常に反応的な形で現れることになる。

トラウマの最後の砦:トリックスターとデーモン

影の機能のトリックスター(第7機能)は子供(第3機能)の影であり、デーモン(第8機能)はアニマ(第4機能)の影である。これらの元型に子供やアニマのような「弱さ」はないが、子供やアニマの弱さを補うために、非常に反応的な形で表れる。第7機能や第8機能が必要になるような状況に置かれた時、人は脆弱である。

ドナルド・カルシェッドは、トリックスターやデーモンといった元型はトラウマをテーマにした元型だと説明しているが、影の機能モデルにおけるトリックスターとデーモンも、自我の崩壊が危惧される時に現れると言われている。

自我の崩壊とは、自我の境界線(主に、この場合は防衛線)が完全に破られたときを意味する。もしこの防衛線を破られると、人は害となりうるような感情的な内容に対して無防備になってしまが、こうした状況では人格の無意識の領域が、自我の完全性を守るための最後の砦になるのである。

トリックスターとデーモンは、トラウマ的な体験をした後、特にトラウマから回復しようとする時期に、自我が何をしようとしているかに関わらず、自己が「ダメージを与える情報」を意識から遠ざけようとする中で表れることがある。

例えば、夢の中に悪魔のような人物が表れて、何らかの形で自分を破壊しようとしたり、自我を混乱させたりすることによってその人を脅すという形の表れ方をすることがあるが、なぜデーモンやトリックスターがこのようなことをするのかというと、それは、更なるトラウマにつながる様な行動をとらないようにするためである。

元型としてのトリックスターとデーモンには二面性がある。

トリックスターにはホラー映画に登場するピエロのような二面性(無邪気さと残酷さを持ち合わせる存在)があり、デーモンには「光の天使の姿で現れる悪魔」のような二面性がある。これらの元型は、特に人生の後半ではよりポジティブな形で表れて、個性化を手助けするといわれている。

- PERSONALITY MATRIX Part 2 addendum: archetypes

- Energies and Patterns in Psychological Type: The reservoir of consciousness 1st Edition by John Beebe