影の機能モデルの歴史

MBTI派生理論である。

ユングのタイプ理論と、フォン・フランツ(有名なユング派心理学者)とイザベル・ブリッグス・マイヤーズ(MBTI開発者のひとり)の理論を踏まえ、ジョン・ビーブ(John Beebe)という心理学者が1980年代に作成した。

「8機能モデル」や「ビーブモデル」と呼ばれる。当サイトでは、「影の機能モデル」と呼ぶことにする。

ビーブ・モデル自体はジョン・ビーブが考え出したものだが、後続の心理学者によって様々な派生理論が生み出されている。

例としてマーク・フンツィカー(Mark Hunziker)やレノア・トムソン(Lenore Thomson)、リンダ・ベレンズ(Linda V. Berens)など。

アメリカや中国の派生理論には、このモデルの影響を受けているものが多い(中国と聞いて意外に思うかもしれないが、ビーブ本人が積極的に中国でユング心理学を広げたため知名度が高い。中国で生まれたJungusという理論はこのモデルの派生理論である)。

ソシオニクスにおいても、影の機能モデルとグレンコのモデルGを統合しようとする試みがある(影の機能モデルとソシオニクスの対応関係はこちらを参照)。

◆◆◆

元型の種類は無数にあるが、ビーブはこのうち8種類の元型に特に注目した。

1の英雄は英語ではHeroと書くため、「主人公」という意味合いも持つ。影の機能のモデルでは、Heroが自我の運営特権を持つとされている。

8のデーモン/ダイモンは英語ではDemon/Daimonと書く。邪悪な悪魔としてのDemon、超自然的な存在、守護霊的な存在としてのDaimonという2つの側面を持つ。

タイプ別の機能順序

| ISTJ | ISFJ | INFJ | INTJ | ESTJ | ESFJ | ENFJ | ENTJ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.英雄 | Si | Si | Ni | Ni | Te | Fe | Fe | Te |

| 2.良い親 | Te | Fe | Fe | Te | Si | Si | Ni | Ni |

| 3.子供 | Fi | Ti | Ti | Fi | Ne | Ne | Se | Se |

| 4.アニマ | Ne | Ne | Se | Se | Fi | Ti | Ti | Fi |

| 5.敵対者 | Se | Se | Ne | Ne | Ti | Fi | Fi | Ti |

| 6.魔女 | Ti | Fi | Fi | Ti | Se | Se | Ne | Ne |

| 7.トリックスター | Fe | Te | Te | Fe | Ni | Ni | Si | Si |

| 8.デーモン | Ni | Ni | Si | Si | Fe | Te | Te | Fe |

| ISTP | ISFP | INFP | INTP | ESTP | ESFP | ENFP | ENTP | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.英雄 | Ti | Fi | Fi | Ti | Se | Se | Ne | Ne |

| 2.良い親 | Se | Se | Ne | Ne | Ti | Fi | Fi | Ti |

| 3.子供 | Ni | Ni | Si | Si | Fe | Te | Te | Fe |

| 4.アニマ | Fe | Te | Te | Fe | Ni | Ni | Si | Si |

| 5.敵対者 | Te | Fe | Fe | Te | Si | Si | Ni | Ni |

| 6.魔女 | Si | Si | Ni | Ni | Te | Fe | Fe | Te |

| 7.トリックスター | Ne | Ne | Se | Se | Fi | Ti | Ti | Fi |

| 8.デーモン | Fi | Ti | Ti | Fi | Ne | Ne | Se | Se |

元型コンプレックス

人のタイプにおける選好(type preference)は、精神の意識的な領域である自我にある。

その一方で元型は無意識の領域、特にすべての人々が共有することを意味する「集合的」な領域にあるとされている。

この集合的無意識の領域にある元型と、個々人の経験が適合してパターン化されると、それが個人的な無意識に取り込まれ、コンプレックス(個人の経験と集合的な枠組みのコンプレックス)が形成される。

このコンプレックスのことを元型コンプレックスというが、これには例えば下記のようなものがある。

- 「問題を英雄的に解決する」パターンに関連するコンプレックス

- 「他人をサポートする」パターンに関連するコンプレックス

- 「他人を敬い、自分をサポートしてもらう」パターンに関連するコンプレックス

- 「完全性を探そうとする」パターンに関連するコンプレックス

◆◆◆

影の機能モデルでは、元型、機能、元型コンプレックスは下記の関係にあるとされる。

- 元型が、人の機能を包み込んでいる。

- 元型に包み込まれた機能は、その元型に関するコンプレックス(元型コンプレックス)を運用する上での「視点」や「世界観」になる。

つまり影の機能モデルにおける機能は「Tは論理的思考をする機能」とか「第1機能にTeやTiを持つ人は論理的思考力が高い」というような、「行動」や「能力」を意味しているわけではない。

どの元型が、どの機能を包み込んでいるかを意味しているのである。例えばINTPの場合、英雄元型にTが包み込まれている(論理的な思考をすれば上手くいくという経験がパターン化されたもの+集合的枠組み(例えば「論理と感情という概念は対立する」という幻想))ことを意味している。

機能

影の機能モデルにおける機能は、強い感情(emotion)を伴う高次の精神的活動を、意識という世界に向けて翻訳する「通訳者」のような存在だとされている。

機能は現実の側面を反対の極性を持つものとして分割する(例えば感覚的な側面と直観的な側面など)。

そうして分割した側面のうち、自我によって意識されている「現実」を「意味のあるもの」として意識に浮上させ、自我によって意識されていない側面を「気分的な反応」として表現する。

人は誰でも、生きていくためには、形而下にあるもの(具体的、物質的なもの)と形而上にあるもの(抽象的、概念的なもの)の両方の情報を処理し、非人称的な技術的判断(論理的判断)と、個人的、人道的判断(価値的判断)の両方を行わなければならない。

この判断処理を行う際に、理性(reason)と感情(emotion)が同調している選択肢に大きな価値を置くことで、機能が差別化されていくとされている。この「大きな価値を置く」機能こそ、その人が優先する・好む(preferred)機能である。

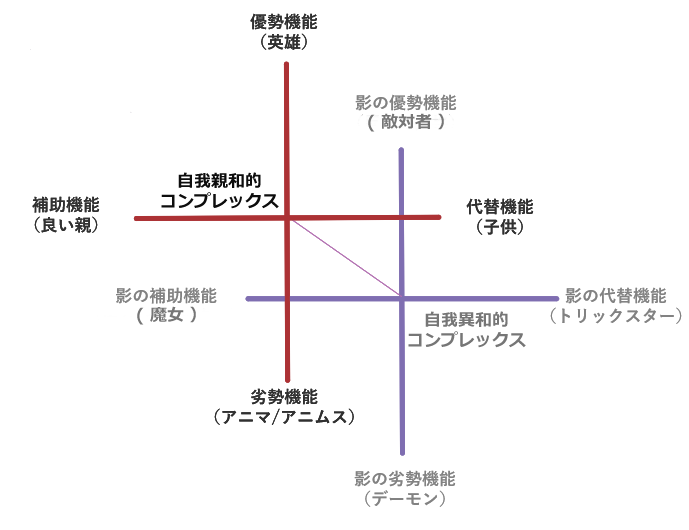

各ポジションの性質

| 1 | #1.英雄 | ポジティブ | 自信家 | 自我指向 | 自我親和的 |

| 2 | #2.良い親 | ポジティブ | 自信家 | 他者指向 | 自我親和的 |

| 3 | #3.子供(永遠の子供、良い子供) | ポジティブ | 脆弱 | 他者指向 | 自我親和的 |

| 4 | #4. アニマ(アニムス) | ポジティブ | 脆弱 | 自我指向 | 自我親和的 |

| 5 | #5. 敵対者(反対の役割) | ネガティブ | 自信家 | 自我指向 | 自我異和的 |

| 6 | #6. 魔女(老人) | ネガティブ | 自信家 | 他者指向 | 自我異和的 |

| 7 | #7. トリックスター(悪い子供、ピエロ) | ネガティブ | 脆弱 | 他者指向 | 自我異和的 |

| 8 | #8. デーモン(ダイモン) | ネガティブ | 脆弱 | 自我指向 | 自我異和的 |

自我親和的な機能と自我異和的な機能

ビーブは、自我親和的、自我異和的という観点から8つの機能を分けて考えた。

- 自我親和的(ego-syntonic):

自我の不快感や違和感を伴わないもの。例えばネット中毒、アルコール中毒などの「本当はやめたほうがいいけど、ついやってしまうもの」は自我親和的である。 - 自我異和的(ego-dystonic):

自我の不快感や違和感を伴うもの。例えば何度も鍵がかかっているか調べる、血が出るほど手を洗い続けてしまうなどの「やめたほうがいいし、本人も(自我も)不快なのでやめたいと思っているけどやめられないもの」は自我異和的である。

影の機能モデルでは、自我親和的な4つの元型コンプレックスは特定の方向性を好み、自我異和的な4つのコンプレックスが、その影として真逆の方向性を好むとされる。

つまり英雄コンプレックスが内向性という方向性を好む場合、敵対者コンプレックスは同じ機能の逆の方向性(この場合外向性)を持つことになる。

「劣等機能(第4機能)」は、最初の3つのプロセス(第1機能、第2機能、第3機能)とともに実際には「自我親和的」な領域に含まれるものであるが、劣等機能(第4機能)は「影」の領域、または「自我異和的」な領域に隣接しているとビーブは解釈している。

◆◆◆

なぜMBTIでは最初の4機能しか着目せず、残り4機能について議論しようとしなかったのかという点について、フンツィカーは「MBTIユーザーの焦点は、人格の自我親和的側面の問題にあったので、MBTIのモデルの不完全さは問題視されず、ほとんど気にもされなかったから」という考察をしている。

タンデム

英雄とアニマ/アニムス、良い親と子供は相反する機能ペア「タンデム」である(タンデムとは、二頭立ての馬車を意味する言葉である)。

英雄とアニマ/アニムスのタンデムを「背骨」、良い親と子のタンデムを「腕」とよぶ。また優勢な機能を「頭」、劣勢な機能を「尾」と呼ぶ。

背骨は自分のアイデンティティを定義する上で、我々が自分自身の中で、あるいは自分自身のために何ができるかということに関心を向ける。

それに対して腕は、自分の意識を使って他人に働きかける方法に焦点を当てている。影の機能について理解しタイプを決定するうえで、この考え方は非常に重要なポイントになる。

さらに影の機能モデルではこのタンデム同士の組み合わせで働くことも考えられている。例えば「#3.子供」が威圧されると、「#6.魔女」と「#7.トリックスター」がトリガーされる。

影の概略

敵対者(第5機能)

- 「#1. 英雄」の影であり、否定的な側面。

- 「#1. 英雄」に結びついている第1機能とは反対の方向性からの視点(つまり内向/外向が逆の視点)を持った「私」。

- 「#1. 英雄」が、第1機能を振りかざして影においやり、意識から締め出そうとしたもの。人は自我によって意識から拒絶されたものをさらに叩き落とそうとするため、「#5. 敵対者」はしばしばネガティブな形で表現されることになる(「#6. 魔女」「#7. トリックスター」「#8. デーモン」も同様)。

- 「#1. 英雄」の死角をバックアップして埋めるという面もある。

- 別名で「戦士」や「アマゾネス」と言われることがある。

- しばしば自分の反対の性別の姿を取るものだと説明されることがある(これは「#4.アニマ」も同様)

魔女/老人(第6機能)

- 「#7. 良い親」の影であり、否定的な側面。

- 「#7. 良い親」に結びついている第2機能とは反対の方向性からの視点(つまり内向/外向が逆の視点)を持った「私」。

- 別名で「否定的な親」と呼ばれることもある。

- ユング元型の「魔女(the Crone; 醜い老女とも)」「老人(Senex)」に対応する。「以前は尊敬されていたが、現在は否定されている」意味合いを持つ。

トリックスター(第7機能)

- 「#3. 子供」の影であり、否定的な側面。

- 「#3. 子供」に結びついている第3機能とは反対の方向性からの(つまり内向/外向が逆の視点)を持った「私」。

- ユング元型の「トリックスター」に対応する。「生意気な悪い子供」であり、反抗的で、自分や、特に他者に対してダブルバインドをしかける。

- 「緊迫した場面でわざと道化を演じることで、場を明るくするような存在」という面も持つ。

デーモン(第8機能)

- 「#4. アニマ」の影であり、否定的な側面。

- 「#4. アニマ」に結びついている第4機能(劣等機能)とは反対の方向性からの(つまり内向/外向が逆の視点)を持った「私」。

- 「#4. アニマ」自体が自我から見て負の存在ではあるが、「#8. デーモン」はいわば「負のアニマ」とも言える存在であるため、マイナスとマイナスを掛け合わすとプラスになるのと同様に、「#8. デーモン」は本人と同性の姿を取ることになると言われている。

- 元々「#4. アニマ」自体が抑圧されている領域にあるため、「#4. アニマ」の影である「#8. デーモン」は特に破壊的な形で表れやすい。

極めて深刻な状況では、「天使」や「トランスフォーマー(状況から一歩引いて物事を見て、魔術的に見えるほど高度に発展した技術でパラダイムシフトを起こす存在)」のような姿になることもある。

(サイト管理人の解釈では、ヘルマンヘッセの荒野の狼という「私の中に存在する様々な私」を描いた小説に登場する「パブロ」という登場人物はおそらくヘッセ自身のデーモンである。「ヘッセと同じ性別」かつ「見た瞬間に思わず嫌悪感を抱いてしまう存在」かつ「低俗で下劣な存在」かつ「深遠な叡智を持った神秘的存在」かつ「私の中の別の『私』」として描写されている)

機能の番号

影のモデルを提唱したビーブは、機能の「番号」に基づいて過度にあれこれ推測しないようにということを注意している。

例えば第1機能が最も「働きが強い」機能で、第2機能、第3機能になるに従って順番に弱くなっていくなどの推測は誤りである。

少なくとも最初の4つの機能(第1機能、第2機能、第3機能、第4機能)は、この順番で意識的に分化していくことをビーブ自身は観察しているが、残りの4つの機能がどの順番で分化していくのかは不明であるともしている。

影の機能モデルにおけるタイプ

影の機能モデルでは下記のような8種類の異なる「私」を扱う。

この「私」が元型コンプレックスのコアであり、それぞれのコンプレックスがどのような機能を包み込んでいるかを表しているのがタイプである。

- 「#1. 英雄」:自我の支配的な達成者である「私」

- 「#2. 良い親」:自我の知識を伝えようとする「私」

- 「#3. 子供」:安らぎを求め、古傷を癒す「私」

- 「#4. アニマ」:劣等感を感じ、人生を見上げている「私」

- 「#5. 敵対者」:自我の前を阻もうとするものを攻撃する「私」

- 「#6. 魔女」:否定的で欠点を見つけようとする「私」

- 「#7. トリックスター」:自分をダブルバインドで縛る「私」。それを他人に転嫁して、他人を縛ろうとする「私」

- 「#8. デーモン」:人生を憎み、私たち自身を憎み、神を憎み、他人を憎み、それを破壊したいと考える「私」

他者への元型コンプレックスの投影

元型コンプレックスは、他者に投影される。その結果として、投影された相手があたかも「アニマ」や「魔女」のように見えてしまうことになる。

人に嫉妬したり、自分にないものを持っていそうな人に対して嫉妬をしてしまう時も、投影が行われていることがある。

投影の中には「ポジティブ」なものもあるが、それであっても最終的にはネガティブな結末を迎えることになるのは変わらない。

例えば恋人へのアニマの投影はその一例である。投影が行き過ぎた結果、相手が「自分とは違う他者である」ということを忘れてしまったりする。

投影のされやすさ

「#1. 英雄」コンプレックスと「#3. 子供」コンプレックスは、かなり早い段階で自我が所有することになるので、他者に投影されることはあまりないと言われている。もしも他者に投影された場合、「自分が見習うべき、尊敬に値する人物」のように感じられる(このような投影は、幼児期に多い)。

「#2. 良い親」は比較的他者に投影されやすい。投影された相手のことを「自分のことを面倒見てくれる親」のように感じる。

「#4. アニマ」コンプレックスの投影は、恋愛感情を抱いた他者に行われる。この際、あたかも相手が「自分を完成させてくれる存在」のように感じられる。

このように、他人に投影されたコンプレックスを「これは自分が抑圧している自分自身なのだ」と受け止め、統合し、意識を拡大していくことが「個性化」である(「個性化」はユング心理学に登場する言葉である)。

◆◆◆

中年期になると、自我がこれまでずっと続けてきた視点で人生を見ることに少し飽きてきて、自分が「人生の苦しみ」を解決していないことに気づくとこうなる。

すると自我の防衛力が弱まり、それまで抑圧されていた視点がさらに意識の中に入ってくるようになる。例えば「トリックスター」は「これまでずっと続けてきた視点」では解決できないようなパラドックスを意識にあふれさせたりする (レノア・トムソン『パーソナリティ・パスウェイ』)。

これに対して自我は、今まで続けてきた視点を守って、それに抵抗し続けることもできるし、逆にもっとオープンになることもある。つまり「#1. 英雄」~「#4. アニマ」はしばしば自動的に「発達」していくのに対して、「#5. 敵対者」~「#8. デーモン」は「いつの間にか発達していた」ということがない。

◆◆◆

8つのポジションの基本的な立場は下記の通り。

- #1, #5:自我のアイデンティティと自我の発達・助長

- #2, #6:自我の他人に対する権威

- #3, #7:自我の服従と敬意(他人に対して自我が服従したり、敬意を感じたりすること)

- #4, #8:自我の人生とのつながり、自我の願望

元型コンプレックス(特にネガティブなコンプレックス)の形成と投影は、次のような形で行われる。

- 人が「劣等感」「妨害」「否定」「ダブルバインド」「自我に対する脅威」を感じる。

- その感情を他人に投影する。

- その投影に応じて反応する。

こうして他者に投影されている元型コンプレックスに関連する機能的な視点を使おうとした場合、機能が「コンプレックスに関わる感情的な反応」を「認知的な情報」に変換してしまう性質がある。つまり他者への投影が行われている機能では、本人が自分で思っているよりもずっと感情的な反応をしてしまうのである。

- PERSONALITY MATRIX Part 2 addendum: archetypes

- Energies and Patterns in Psychological Type: The reservoir of consciousness 1st Edition by John Beebe