本稿は、筆者(Ivan Romanov氏)がV.L. Talanov氏とA. Khizhnyak氏によるSOLTI-192というソシオニクス質問票(回答者6119人、2016年3~7月)の統計分析を行った際のものです。

統計データはAndrey Khizhnyak氏のご好意により筆者に提供されたものです。

注意事項、その他:

注意事項として、ソシオニクスの二分法などの各特性間で観察される関係性というものは、質問票自体の内部構造に影響される [1]ものであるため、現在使用されている最新の質問票から得られるであろう結論と、本稿で紹介する2016年の質問票から得られた結論の間には、一部で乖離が生じている可能性があります。

また、こうした質問票の内部構造は、質問票作成者の主観的なソシオニクス像に依存している点にも注意が必要です。したがって、一連の質問に比較的小さな変更を行うだけで、多くの特性、特にその中でも最も微弱な特性、つまり研究において最も関心を向けられている特性の二次相関が大きく変化する可能性があります [2]。

主観による影響を抑制するためには、質問票による診断結果と、回答者の自己報告間の収束率を最大限に高める必要があります。

しかしSOLTI-192という質問票は、微弱なレーニン二分法特性に関する質問の内部構造を人為的に直交化するような処理はしていないという点で、本稿に含まれる知見は貴重です。この点から本分析の結果として明らかになったパターンは、意図的な調整に起因するものではないと言えるためです。

多くの特性の二次的な相互相関や、それに伴う12のソシオニクス機能と16のソシオニクスタイプの構造の非対称性は、SOLTI-192に限らず、他の多くのの質問票の分析でも同様に観察されるものであり、極めて客観的なものです。

SOLTI-192のタイピング収束率(質問票から得られたタイピング結果と、自己タイピングの間の一致率)は56%でしたが、これは他のSOLTI および MOLTI シリーズといった質問票の収束率(53%~59%)の範囲内に収まるものです。

本稿はソシオフォーラムに2016年7月21日から8月10日にかけて掲載された内容です(p140-142, p147-148)。なお本サイトの掲載に当たり、若干の修正・改良を加えております。単一のアーカイブとしてダウンロードすることも可能です。

主要な二分法

極間の差が大きいもの上位5種。

外向性/内向性

外向性/内向性:

- 形質逆転(質問票から導き出されたタイプが外向タイプなのに、二分法「外向性/内向性」の値が内向性である場合など、質問票から得られたタイプと、二分法の値が逆転していること)した人の割合は、全体の11%でした。

- 最も外向的なタイプはSEEです。SLE、LIEも外向性が高いタイプでした。最も内向的なタイプはSLI、LII、EIIでした。

- SEE、SLE、LII、EII、SLIでは形質逆転がほとんど観察されませんでした。

- ESE、LSEは外向性→内向性への形質逆転の割合が最も高く、LSI、IEIでは内向性→外向性への形質逆転の割合が最も高いという結果でした(これらのタイプでは1/4~1/3の割合で形質逆転が起こっています)。

- 外向性とSeとの相関は最も強いという結果が得られました(相関性の強さは後述)。また、二分法「果敢」タイプは一般的に外向性が高く、二分法「合理」タイプは内向性が高いという結果が得られました。

- 最も外向性の高いクアドラはベータでした。

論理/倫理

論理/倫理:

- この二分法では、形質逆転は全体の10%で観察されました。

- 最も倫理的なタイプはESE、SEI、IEI、IEEです。最も論理的なタイプはLSIであり、次いでSLE、LIE、LSEが続きます。

- IEEでは形質逆転がほとんど観察されませんでした。またESE、SEI、IEI、LSI、SLEでもIEEほどではありませんが、ほとんど形質逆転は起こっていません。

- 最も倫理的な論理タイプはILEとSLIであり、最も論理的な倫理タイプはESIでした(これらのタイプでは全体の1/4~1/3で形質逆転が観察されました)。

- 二分法「賢明」と「非合理性」は倫理性を強化し、二分法「果敢」と「合理性」は論理性を強化しました。したがって最も倫理性の高い双対ペアはSEI+ILEペアであり、最も論理性が高い双対ペアはESI+LIEおよびLSI+EIEでした。

- 最も論理的なクアドラはガンマでした。

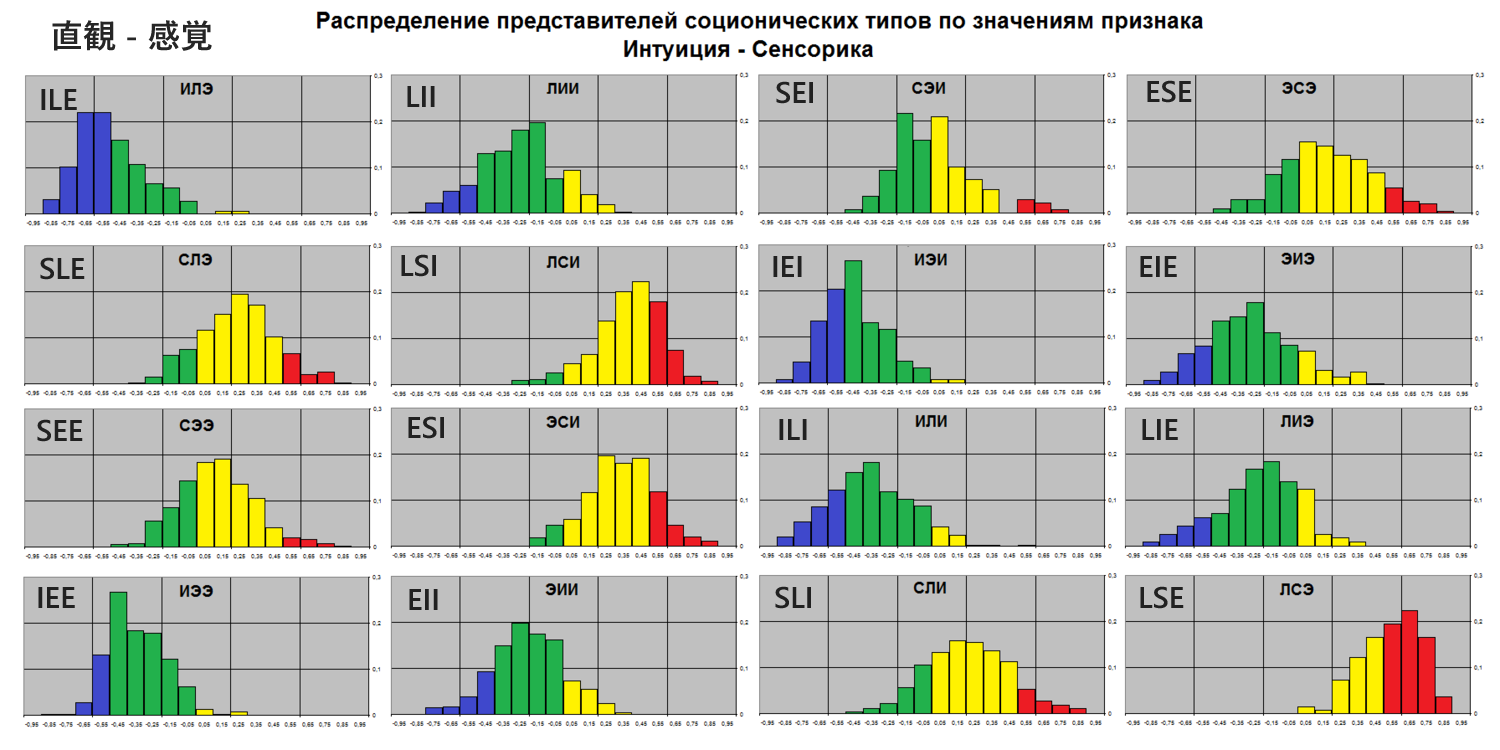

直観/感覚

直観/感覚:

- 全体の約14%で形質逆転が観察されました。

- 最も感覚的なタイプはLSEであり、最も直観的なタイプはILEでした。

- LSEではほとんど形質逆転が発生しませんでした。LSEに次いでILE、IEE、IEIでも同様です。

- 二分法「非合理性」と「倫理」は直観を強化し、二分法「合理性」と「論理」は感覚を強化します。

- 最も形質逆転の割合が高かったのはSEIでした。つまりSEIは最も直観的な感覚タイプでした。またESEとSEEの1/4~1/3でも形質逆転が観察されました。これら以外のタイプの場合、形質逆転は1/5未満の割合でしか起っておりませんでした。

- 最も直観的な双対ペアはSEI+ILEペアでした。

- 最も直観的なクアドラはアルファでした。

非合理性/合理性

非合理性/合理性:

- 約18%で形質逆転が観察されました。

- 最も合理性の高いタイプはESI、LSE、LSIでした。最も非合理性が高いタイプはIEE、IEI、ILEでした。

- IEE、ESI、LSEでは形質逆転はほとんど観察されませんでした。また、次いでIEI、LSIでもほぼ観察されませんでした。

- 二分法「直観」「倫理」「外向性」は非合理性を強化します。二分法「感覚」「論理」「内向性」は合理性を強化します。

- 合理タイプでありながら最も非合理性が高いタイプはEIEであり、全体の2/3が形質逆転をしていました。EIEの中には非常に非合理性の高いEIEが存在するといえます。逆に、非合理タイプでありながら最も合理性が高いタイプはSLIでした(1/2~1/3という中程度の形質逆転を観察)。

- 最も合理性の高い双対ペアはESI+LIEペアです。また、最も合理性の高いクアドラはガンマです。

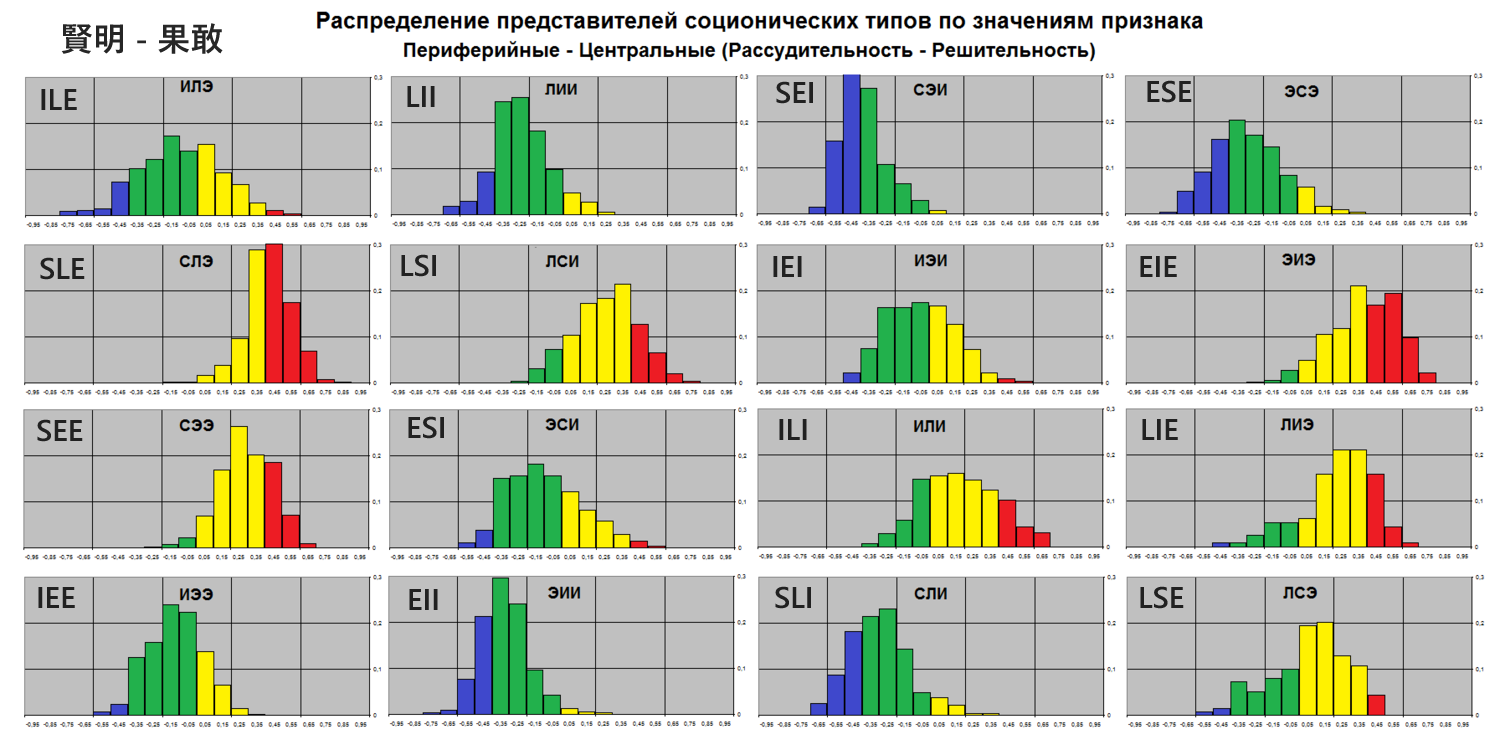

賢明/果敢

賢明/果敢:

- 約21%で形質逆転が観察されました。

- 最も果敢的なタイプはSLEとEIEであり、最も賢明的なタイプはSEIでした。

- 形質逆転がほとんど観察されなかったタイプは、SLE、SEI、SEE、EIE、EIIでした。

- 二分法「倫理」「内向性」は賢明を強化し、二分法「論理」「外向性」は果敢を強化します。

- 形質逆転は、ESIの2/3、IEIの1/3、LSEの2/3、ILEの1/3で観察されました。

- この賢明/果敢という二分法は、疑似同一関係であるタイプ同士(LIIとILI、ESEとSEE、SLIとLSI、EIEとIEE)を判別する際に有用だということがわかりました。

- 最も果敢的なクアドラはベータでした。また、最も賢明的なクアドラはアルファでした。

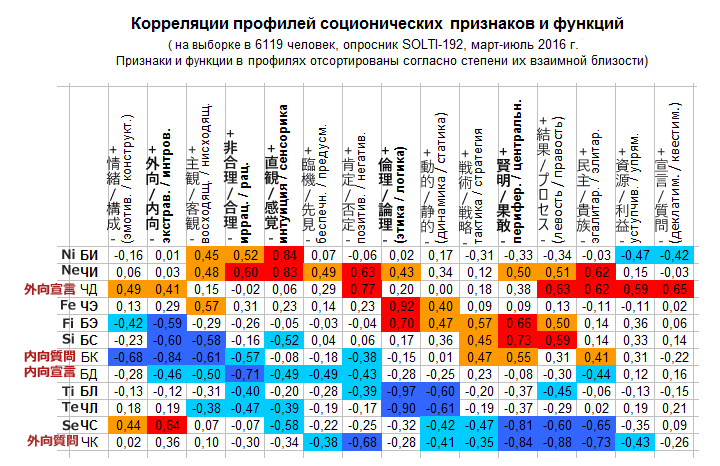

相関関係(機能、タイプ、二分法)

相関関係:機能 x タイプ、二分法 x タイプ

相関関係:機能 x 二分法

相関関係:二分法 x 二分法

(内向質問、内向宣言、外向質問、外向宣言の説明は、訳者注釈を参照 [3])

結果と考察

1. 外向性/内向性

この特性は、内向質問(-0.84、内向性との相関)と、Ne+Seの合計(0.91、外向性との相関)と相関します。

ただし3つのブロック内の4つの機能の総和(非合理性:+Ne+Se-Ni-Si、合理性:+Fe+Te-Fi-Ti、+外向宣言+外向質問-内向宣言-内向質問)は、1に近い相関(0.99)を示すと予想されます。

先ほど別の章で触れた通り [4]、この外向性/内向性という特性は、SEEと、LII、EII、SLIの3タイプの間で明確な違いが見られます。

2. 情緒主義/構成主義

情緒主義/構成主義の特性の値は、外向性/内向性と非常に似た傾向を示していますが、値の範囲が約1/4程度に縮小されており、SEIとEIEの典型的な範囲が明らかに異なっています。

実際、特性相関表からわかるように、情緒主義は外向性と、構成主義は内向性と密接に関連しています。

今回のような大規模な集団を対象とした調査であっても(通常データが多いほど「ノイズ」が増えて係数が下がります)情緒主義/構成主義と外向性/内向性の間の相関は0.70という高い値に達しています。結論としては、この特性はそれ自体にはほとんど内容がないか、あるいはこのテストでは非常に検出しにくいということが言えます(筆者自身は、前者の可能性が高いと考えております)。

3. 主観主義(陽気)/客観主義(深刻)

主観主義(別名:陽気、上昇)はFeとFiの差に関係しており(0.83)、TeとTiの差には関係していません(0.20)。

主観主義/客観主義の対極にあたるのが、EIE+ILE 対 ESI+SLIです [5]。特にEIEとSLIはこの特性においては非常に懸け離れており、95%の確率の範囲ですら両者が重なり合うことはありません。

主観主義の傾向は、外向性、非合理性、倫理性とよく似ており、また、かなり強くこれらと相関しています(0.5以上)。

Fe、Ne、Niは主観主義と正の相関がありました。またSi、Teおよび、それより程度は低いですがTi(!)、Fiは客観主義(別名:深刻、下降)と正の相関があります [6]

Tiの影響により、LII、LSI、SEE、IEEの多くは、理論上の二分法分類とは逆の結果が得られました [7]。。

結論:この特性自体は非常に強く作用しているものの、他の強力な特性の組み合わせの結果として生じていると考えられます。

4. 非合理性/合理性

上位5種の二分法に限ってみた場合、非合理性は直観と密接な関係があり、また直観ほどではありませんが、倫理、そしておそらく外向性とも関係があります。

非合理性が高いタイプはILE、IEI、IEEであり、合理性が高いタイプはESI、LSI、LSEです。SLEでは非合理性/合理性が不明瞭であり、EIEでは反転していますが、これ以外のタイプではほとんどの場合、理論通りの結果となっておりました。

最も重要なことは、SOLTI-192では(そしておそらく一般的なこととしては)Si、Seは非合理性と相関していません。直観だけが非合理性と相関しており、感覚は中立か、Siの場合わずかにではありますが、合理性と弱く相関してさえいます。そして、むしろFeは非合理性と相関しており、その点でFeはFi、Te、Tiと区別されます(最後の2つの事実は、EIEとSLIの特殊性を説明しているだけです) [8]。

3つのブロック(感覚と直観、論理と倫理、質問と宣言)のそれぞれの4機能を合計すると、合理性/合理性との相関は1に等しくなりますが、これは驚くべきことではありません。この中から合理性との相関が最大になるものは内向宣言です(0.71)。

5. 直観/感覚

Ni、Neの両方が高い(または低い)タイプはILE、IEIとLSEです。SEIは直観/感覚が不明瞭です [9]。

二分法としての直観は、Ni、Neの合計値と正の相関があります(0.98)。二分法としての感覚は、Ni、Neとは負の相関がありますが、直観とNi+Neの間に見られる相関性の強さと比較すると、ほんの少し相関性が弱いです(-0.93)。

感覚と論理、特にTeの相関性や、直観と倫理の相関性は注目に値します。

極間の差が大きいもの上位5種の二分法 [10]では、直観/感覚が非合理性と密接に相関しており、またおそらく倫理とも何らかの相関があります。

一般に「直観・倫理・非合理性」と「感覚・論理・合理性」が、それぞれかなり安定した心理的複合体を形成し、これに隣接する全てのタイプがこの複合体に引き寄せられると言えます。

これらの組み合わせと完全に一致するタイプ(IEEとIEI、LSIとLSE)では、いずれも外向性/内向性がやや不明瞭であり、また少なくとも1つのタイプで、理論上の賢明/果敢と実測値が逆転しているため、これらのタイプは判別が難しいといえます [11]。

6. 臨機応変/先見

ノイズの多い、微弱な特性です。最も臨機応変と高い相関を持つのは、Ne(0.49)と非合理性(0.44)です。この二分法の値が少なくとも部分的にでも理論通りになるのは、賢明クアドラ(アルファ・デルタ)に限られます。

7. 肯定主義/否定主義

肯定主義/否定主義の傾向を見た場合、肯定主義との相関が高いタイプはESE(0.44)、IEI(0.34)、IEE(0.60)、ILE(0.56)です。この上位4タイプのうち、3タイプが非合理タイプであり、合理タイプは1タイプ(ESE)だけです。

また、否定主義との相関が高いタイプはILI(0.42)、ESI(0.50)、LSE(0.34)、LSI(0.59)です。否定主義の場合、上位4タイプのうち、3タイプが合理タイプであり、非合理タイプは1タイプ(ILI)だけです。

肯定主義と最も強い相関性を示す機能は外向宣言です。他の3種(内向宣言、外向質問、内向質問)は否定主義的であり、特に外向質問は最も否定主義的です。肯定主義と外向宣言の相関性は0.77であり、否定主義と、外向質問+内向質問の合計の相関性は0.89でした。

V. L. Talanovによって追加された質問機能・宣言機能以外の、古典的な8機能(Te,Ti,Fe,Fi,Ne,Ni,Se,Si)の相関を見た場合、最も明確な相関性を示したのは肯定主義とNe(0.63)、および、やや弱い相関ですが否定主義とTi(0.39)でした。

この二分法は、結果/プロセスとも明確な相関がみられます。肯定主義と結果の相関係数、および、否定主義とプロセスの相関係数は0.60でした。

8. 論理/倫理

最も強い特性であり、これは他の特性よりも性別の影響を受けます(詳細は別の項で説明します)。

上位5種の二分法の中で見た場合、この二分法は倫理と賢明(0.38)、倫理と非合理性(0.31)、倫理と直観(0.20)の間で相関性が見られます。言い換えると、論理と果敢(0.38)、論理と合理性(0.31)、論理と感覚(0.20)との間で相関性が見られるとも言えます。

外向性/内向性との相関はゼロ(0.02)です。この点においては厳密に直交している(相関性がない)と考えることが出来ます。

最も論理的なタイプはLSIとLIEであり [12]、最も倫理的なタイプはSEI、ESE、IEI、IEEです。

個々の機能の内、論理がTiと非常に強い相関(0.97)を示したことは注目に値します。つまりTiは論理/倫理という特性そのものともいうべき値であり、他の3つの論理機能あるいは倫理機能は、それ以外の特性(Te:感覚、Fe:主観主義と非合理性、Fi:内向性と賢明)とも相関しています [13]。

非合理性の情報要素(Si、Se、Ni、Ne)のうち、Neと倫理に顕著に相関している [14]ところは注目すべきポイントです。

9. 静的/動的

これは論理/倫理と最も強く相関します。静的は、論理・合理性・果敢・外向性と相関しています。機能についていえば、Te、Tiはどちらも静的です。また弱くはありますが、Seと内向宣言の間にも正の相関性が見られます。動的は、Fe、Fiに加えてNe、Siとの間に正の相関がみられます。

全体としては静的とTe(0.61)、Ti(0.60)の相関性が最も高いです。この性質は、強いTeを持つタイプ(LSI、LIE、SLE、LSE:静的)と、弱いTeを持つタイプ(IEI、SEI:動的)という違いを生み出します。

10. 賢明/果敢

賢明/果敢は、次の4種類の二分法(プロセス/結果、民主/貴族、資源/利益、戦術/戦略)と密接に相関しあっています [15]。これらの相関の中心にあるのが、この賢明/果敢という二分法だと言えます。

賢明/果敢は、事実上ソシオニクスの5番目に強い特性です。SiとSeの差(0.95)に最も強く相関しており、次いでNeとNiの差に相関しています(0.80)。

二分法の直観と、機能としてのNi・Neの合計は正の相関がある(0.98)のは先に述べた通りですが、この相関は、二分法の直観に対するSi・Seの合計の負の相関(-0.93)よりも大きいという結果をここで思い出すと、(もちろん必ずしも正しいとは言い切れないものの)次の仮説を提案することが出来ます。

NeとNiのバランスが、人の直観/感覚の強度を左右し、SeとSiのバランスは賢明/果敢の強弱を左右するという仮説です。

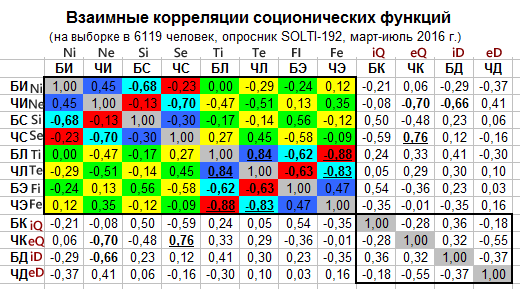

同時にSeとSiは、他の情報要素に比べて互いの共通点がはるかに少ないです。例えばTiとTeの間には強い正の相関がみられます(0.84)。NiとNeの間や、FiとFeの間にも同様の傾向が見られます(それぞれ0.45と0.47)。しかし非常に驚くべきことに、SeとSiの間には負の相関があります(-0.30)。

実際、感覚機能であるという点が共通している以外、ほとんどの点、とりわけ果敢/賢明においては、SeとSiは真逆の位置にある特性ですらあります [16]

最も賢明的なタイプはSEI(0.77)、EII(0.75)であり、最も果敢的なタイプはSLE(-0.82)、EIE(-0.65)です。

一方、多くのIEI(0.30)、ESI(0.33)、LSE(-0.30)、ILE(-0.07)では、高い頻度で形質逆転が観察されました(数字は賢明との相関)。

他の二分法との相関を見た場合、果敢という極は、プロセス(0.84)・貴族主義(0.62)・戦略(0.60)・外向性(0.57) [17]・利益(0.52)・静的(0.42)・否定主義(0.40)・論理(0.38)と強く相関しています(数字は果敢との相関)。

情報要素は、ほぼ全てが何らかの形でこの二分法に影響を与えます。

Se(0.81)に加えて、外向質問(0.84)(これ自体がSeと密接に相関します; 0.76)は、果敢特性を強化する傾向があります(数字は果敢との相関)。また、これらほど強い相関ではありませんが、Te(0.37)、Ti(0.37)、Niもそれぞれかなり小さいですが果敢特性を強化する傾向があります。

賢明特性を強化する情報要素には、まずSi(0.73)とFi(0.66)が挙げられます。それに次いで、Ne(0.50)、内向質問(0.55)、外向宣言も(0.38)また、賢明特性を強化する傾向があります。

11. プロセス/結果

この特性は果敢/賢明と高い相関性があります(0.84, プロセスが果敢、結果が賢明と相関)。これは今回の調査で利用可能なデータベース上の相互相関行列の中では最大の値でした。

また、プロセスは外向質問とも高い相関関係にもあります(0.88)。

12. 貴族主義/民主主義

貴族主義はSeや外向質問と相関しており、民主主義はNeや外向宣言と相関しています。

賢明/果敢という点からこの貴族主義/民主主義を分析した場合、ILE+LIIと、SLE+LSI+SEE+EIEとが両極端の値を示します。

貴族主義/民主主義は、クアドラによって明確に差が表れます。最も貴族主義的なクアドラがベータであり、その次に貴族主義的なクアドラはガンマです。3番目に貴族主義的なクアドラはデルタであり、最も貴族主義的ではない(つまり最も民主主義的な)クアドラがアルファです [18]。

こうしたクアドラごとの傾向はほぼ全てのタイプで共通してみられる傾向です(例外はLIEくらいです)。 [19]

13. 資源/利益

資源は、外向宣言(0.59)、および、内向宣言+内向質問の合計(0.70)と相関があります。

利益は、外向質問(0.43)、および、Ni(0.47)との相関があります。

今回の結果では、果敢/賢明グループ同士で共通性が見られました。アルファはおおむね資源的(ILEは中立)、ベータは利益的です。ガンマの場合、合理タイプ(LIE,ESI)は資源的、非合理タイプ(SEE,ILI)は利益的です。デルタの場合、合理タイプ(LSE,EII)は資源的、非合理タイプ(IEE,SLI)は中立です。

最も資源的なタイプはESEであり、最も利益的なタイプはEIEとILIでした [20]。

14. 戦略/戦術

今回の結果では、果敢/賢明グループ同士で共通性が見られましたが、非常に微弱な(値の範囲が小さい)特性です。

戦術はFi、Si、内向質問と相関が見られました。また、戦略はSe、外向質問、Niと相関がみられました。また、戦術は賢明・内向性と相関があり、戦略は果敢・外向性と相関があると言えるかもしれません [21]。

15. 質問/宣言

上位5位の二分法(外向内向、論理倫理、直観感覚、非合理合理、賢明果敢)のいずれともあまり相関性のない特性ですが、それにも関わらず「質問」は「構成主義」「利益」「否定主義」「プロセス」と、「宣言」は「情緒主義」「資源」「肯定主義」「結果」との間に相関性があります。

「宣言」は「外向宣言」と「内向宣言」の和と強い相関があり(0.78)、「質問」は「内向質問」と「外向質問」の和と弱い相関があります(0.40)。

しかしこの「宣言」と「質問」の間で見られる相関性の強弱の非対称性は、質問、宣言という特性の研究がまだ始まったばかりであり、SOLTIが当初はそれらを特定することを目的としていなかったという事実にも起因すると考えられます。

古典的な機能のうち、相関性がかろうじて確認できたのは「Ni」(0.42) だけでした。また、最も質問的なタイプはILIであり、最も宣言的なタイプはESEであることがわかりました。

また、「主観主義・直観」が質問的であるという傾向が確認された一方で、LIEとLSEが宣言的であることが確認されました(LIEが宣言的なのは理論通りですが、LSEは理論的には質問タイプであるはずのタイプです)。

筆者は、この質問/宣言という特性が、タイプ人口比に強い影響を与えている点に着目しています。つまり、より内省的で、心理学やタイピングに興味を持つ人ほど、質問特性が高い(また、質問ほどではありませんが「利益」「直観」もこの点に影響を与えている)と結論づけることができます。

言い換えれば「Ni」が強いほどこうした問題に興味を持ちやすいですが、「外向宣言」にはそれを打ち消す作用があります。

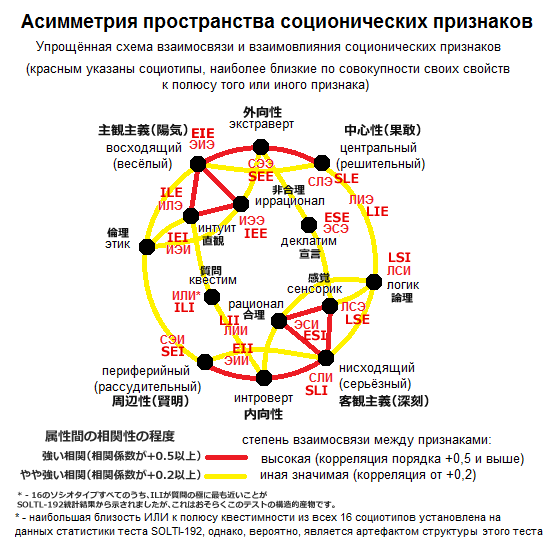

二分法の相関:結論

外向性は主観主義(k=0.58)と相関していることが今回の結果から読み取れました。また主観主義、非合理性、直観という3つの特性は、共に内部相関が約0.5程度という比較的類似性の高い三つ組みを形成していました。

同時に、主観主義と非合理性は、倫理(k~=0.3)と相関しており、倫理は賢明(0.38)と相関しており、賢明は内向性(0.57)と相関しております。

一方で、内向性/外向性と論理/倫理、内向性/外向性と直観/感覚、賢明/果敢と非合理性/合理性がほぼ完全に直交している [22]ことも注目に値します(k~=0)。

したがって上記のことを総評すると、以前私が想定したほど明示的な形ではありませんが、主要な特性の「メビウスの輪」が以前存在しているということができます(ソシオニクスフォーラムのスレッド(外部サイト)を参照 [23])。

特性間のすべての関連性については図を参照してください。太い線で描かれているものほど、特性間の相関係数が高いことを意味します。

相関関係:機能 x 機能

機能と二分法の繋がり:

SOLTI-192 データに基づいて、機能と二分法の繋がりを考えた場合、下記のことが推測できます。

(+A -B)と書いている部分は、対象の機能が最も強く表れる傾向がみられたタイプ(+A)と、最も弱く表れる傾向が見られたタイプ(-B)を意味しています。

- Ni:直観 - 非合理性、利益、主観主義、質問(+ILI -LSE)

- Ne:直観 - 肯定主義、民主主義、非合理性、結果、賢明、臨機応変、主観主義(+ILE -LSI)

- Si:賢明 - 内向性、結果、客観主義、感覚、戦術(+SLI -EIE)

- Se:果敢 - 貴族主義、外向、プロセス、感覚、戦略、情緒主義、静的(+SLE -EII)

- Ti:論理 - 静的、プロセス、合理性、否定主義、果敢(+LSI -IEE)

- Te:論理 - 合理性、感覚、客観主義、果敢(+LIE -IEI)

- Fi:倫理 - 賢明、内向、戦術、結果、動的、構成主義(+EII -SLE)

- Fe:倫理 - 主観主義、動的(+EIE -LSI)

- 内向質問:内向性 - 構成主義、客観主義、合理性、賢明、戦術、民主主義、否定主義(+LII -SEE)

- 外向質問:果敢 - プロセス、貴族主義、否定主義、利益、静的、先見(+EIE -SEI)

- 内向宣言:合理性 - 客観主義、感覚、先見、内向性、貴族主義、否定主義(+LSI -IEE)

- 外向宣言:肯定主義 - 宣言的、結果、民主主義、資源、情緒主義、外向的(+ESE -ILI)

機能間の相関性:

12種類の機能間の相関性には、次のような特徴があります。

- Ti、Te、Feは、二分法の論理/倫理と互いに密接に相関していました(Feは、TiやTeに負の相関があります)。Fiは、Siや賢明との共通点が多く、その一方でTi、Te、Feとは少し離れた位置にありました。

- NiとNe、およびFiとFeというペアは中程度に類似していますが、SeとSiペアの間には大きな乖離が見られました。SeとSiの共通点は感覚だけです。他の多くの特性という点から見れば、SeとSiはほとんど両極端なほどです。

- NiとNeの両方は、外向性/内向性に対して中立的でした。SiとSeが非合理性/合理に対して中立であることにも注意が必要です。調査前は、NeがSiと、NiがSeと対立するのではないかと予想されていましたが、今回の調査結果では、NeはSeと、NiはSiと最も強く対立していました。

- Feは中程度の非合理性を示した機能であり、その点において他の論理機能や倫理機能とは区別されることが今回明らかになりました。また「外向宣言」は二分法「宣言/質問」から「肯定主義」によって区別されます [24]。

- 外向質問(eQ)はSeと密接な相関があり、外向宣言(eD)はNeとより多くの共通点がありました。一方、内向質問(iQ)はSeから、内向宣言(iD)はNeから強く乖離していました。外向質問(eQ)と外向宣言(eD)は互いに負の相関を持っており、また、内向質問(iQ)と内向宣言(iD)も互いに負の相関を持っていました。

次節「タイプ別の各特性(二分法・機能)の分布」は図のみのためスキップ。出典ページを参照。

相関関係:タイプ x タイプ

タイプ間の類似性:

ここで最も注目すべき点は、先述した通りLSIとLSE、IEEとIEIの相互類似性です [25]。LSIとIEIは最も外向的な内向タイプであり、LSEとESEは最も内向的な外向タイプです。

またLSEは理論上は賢明タイプですが、果敢タイプ的な特徴を示しやすいのに対し、IEIは賢明タイプ的な特徴を示す人が多いです。

今回、16種類のタイプの中に、非合理性-倫理-直観という極と、合理性-論理-感覚という極があり、これに近い距離にある他のタイプは、この極の傾向へ引き寄せられる性質があることが観察されました。

- SEIはIEIに強く引き寄せられ、感覚的な特徴が控え目になります。

- ILEはIEEに引き寄せられ、他の論理タイプと比べて明らかに倫理に偏りが見られます。

- EIEは合理性/非合理性が逆転することが多いです。そのため、IEIやIEEとの判別に苦労することがあります。これに対してESIは、LSI・LSEに引き寄せられる傾向が強いです(ESIは最も論理的な倫理タイプだと言えます)。

- SLIは(ESIと同様に)LSI・LSEに引き寄せられる傾向があるタイプです。SLIは非合理性/合理性の逆転が起こることのあるタイプです。

- LIEは直観タイプの中では、最も感覚的な特徴を示しやすいタイプです(そのためしばしばSLEとの判別に苦労することがあります)。

このように倫理/論理、直観/感覚、非合理性/合理性がひとつの複合体を形成しているかのような傾向は、SOLTIだけではなく、他のテストでも同様に見られることです。

LSE、LSI、IEE、IEIの合計数が、他のすべてのタイプの合計数を上回っている点は注目に値します。質問数が少ない、言い換えるとバランスの悪いテストでは、非合理性-倫理-直観や、合理性-論理-感覚方向へ引き寄せる力に惑わされずにタイプ判別することは難しいと言わざるを得ません。

このような傾向がSOLTI以外でもみられるという点から、倫理/論理、直観/感覚、非合理性/合理性という3種類の二分法の間で生じている「本来の特徴を塗りつぶしてしまうような力を持った繋がり」は、SOLTIの欠陥で生じているものというより、人間の真理の一般的な性質の表れであると解釈したほうが妥当だと思われます。

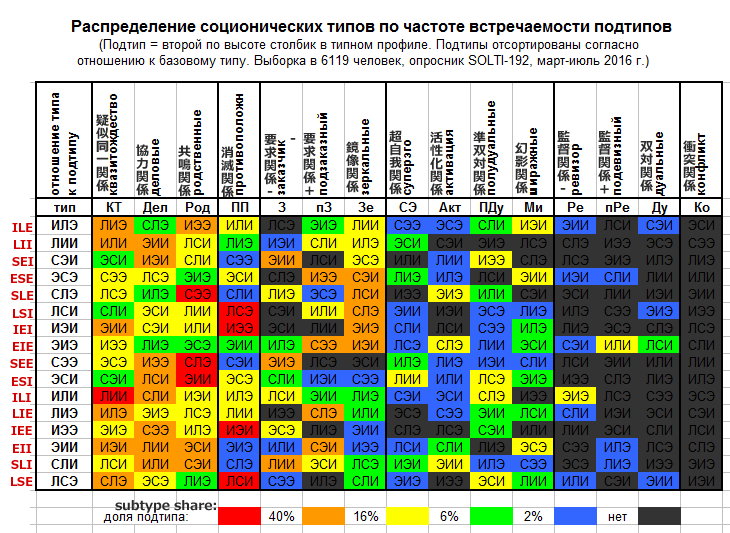

サブタイプ出現頻度

サブタイプの出現頻度に応じたタイプの分布表

ここでいうサブタイプとは、タイププロファイルで2番目に高いタイプを意味しています。

注意事項:

サブタイプの相対的な出現頻度を算出する際、タイプそのものの出現頻度の多寡を踏まえた補正は行っていません。したがってタイプ間のサンプル数が不均一な場合(例えばLIEはEIIの6倍以上少ないです)、特定のタイプにいくつかのタイプが引き寄せられている、あるいは逆に押し出されてしまうような不均一性があると考えることが出来ます。

例えばLIEの数が急減したという場合、「LIEの数を急減させるような何らかの要因」がLIE以外のタイプ(特にLIEと類似性が高いタイプ)にも同様の影響を与えていると推測するのが妥当です。急減するような場合だけではなく、急増させるような場合についても同じようなルールが適応されるはずです(減少させる方向の力か、増加させる方向の力かという意味では真逆ですが)。

したがって、あるサンプルについて考察する際には、「EII方向に向かって強調されたLIIは実際よりも過大評価されており、LIEに向かって強調されたLIIは実際よりも過小評価されている」などのことを念頭に置く必要があります [26]。[2018/08/21更新]

全体的な非対称性

年齢・性別の影響

年齢と性別の影響について:

年齢が増すごとにSiが増加し、Niは減少しました。これは年齢が増すごとに実生活とのかかわりが深くなり、日常生活を楽しんだり、健康を重視する傾向が増すためだと考えられます。

男性の場合、年齢が増すごとにFeが減少し、TeとTiが増加します。その結果として二分法「論理」も増加します。女性の場合、二分法「論理」よりも二分法「深刻(客観主義の別名)」が増加します。つまりTe、Fiが増加します。これはジェンダーのステレオタイプの影響と、生活環境の違いの影響(女性は家庭や育児に集中した結果Fiが強調され、男性はキャリアに集中した結果Te、Tiが強化された)が考えられます。

Feは、多くの人にとって、より望ましい恋人を惹きつけるために重要な意味を持ちます。とはいえ若年層では確かに必要とされるものですが、年齢とともにその必要性が減少していくものでもあります。Feが年齢増加とともに減少した背景には、Feの必要性の減少があると考えられます。

個人主義的(民主主義的)な機能である外向宣言と内向質問の両方の値は、年齢とともに増加します。集団主義的(貴族主義的)な行動、つまり集団内で競争しようとする傾向は若年層に特徴的に見られますが、年齢が増すごとにその競争から徐々に離脱し、より合理的(+Si, -Ni)で、より個人主義的(+外向宣言、+内向質問、-外向質問)になっていくのだと考えられます。

一般的に、年齢が増すごとに合理機能の役割も増大します。ただし合理機能のうちFeと外向質問の値は一般的に減少します(ちなみにFeは合理機能の中で唯一、二分法「非合理性」と正の相関が見られた機能です)。逆に非合理機能のうち、二分法「合理性」と弱い正の相関を持つSiだけが、年齢とともに増加する傾向が観察されました。

◆◆◆

より詳細に見ると、下記のことが観察できました。

年齢と性別の影響について:

外向的、直観的、非合理的な人は、年齢が高くなるほどに減少します。

男性は論理、女性は倫理と正の相関があります。

40歳以上の女性の50%近くが、SOLTIではESI、EII、ESEの3タイプに分類されました。しかし若年層ではベータ倫理タイプの出現頻度のほうがはるかに高いです。

男性のSFタイプ、特にアルファSFタイプは非常に稀です(これは、単にこの条件に当てはまる人がソシオニクスに興味を持たないからという可能性もあります)。

男女問わず珍しいタイプはLIEです。一般的に、このLIEというタイプは診断が最も難しいです。なぜなら質的には [27]SLEと非常によく似ているからです。LIEとSLEの差は、ただ直観への偏りと民主主義への偏りとして観察される程度です(LIEは唯一の毅然とした平等主義者であり、これがその価値です→明確に民主主義との相関が高いという意味?それとも果敢、民主主義、クアドラ的な意味での価値がLIEは民主主義タイプだからという意味?)。しかも、こうした差は微弱な形でしか表れません。

全16タイプのうち、ILEとIEEをのぞくすべての賢明タイプの割合は年齢と正の相関があり、LSIとESIを除くすべての果敢タイプの割合は年齢と負の相関があります。年齢がタイプに及ぼす影響に最も大きく寄与しているのは「Ni」だと考えられます。つまり、ソシオニクスでは、そしておそらく現実でも、高齢者にはESEとLSEが多く、若年層にはILI、IEI、EIEが多いです。

(ここでは単純に結果を踏まえて「タイプが多い、少ない」という形で記載していますが、この推論は「同じ人間でも、年齢が上がるにつれて平均的な特性の値の傾向が変化すること」、つまり「人がある年齢層から別の年齢層に移行するにつれて、機能と特性のプロファイル全体が変化すること」を前提にしていることに注意してください。

ただし、世代間でソシオニクスの特性の傾向が異なる可能性を排除しているわけではありません。当たり前のことですが、我々は急速な進歩と社会的パラダイムの転換の時代に生きています。ある世代が生まれ育った時代の特色と、別の世代が生まれ育った時代の特色は全く異なっているのですから、当然、ある世代と別の世代とが、年齢の増減とは無関係に異なる特色を持っていても不思議ではありません。

現在の都市部を生きる世代は、平均して、より直観的で非合理的である可能性が高いと思われます。これは子供という年齢層の特徴として、常に直観的で非合理的な傾向が強いというよりは、現代の子供たちが、それより上の世代よりも、直観的で非合理的な環境で育てられたからです。

「年齢増加に伴う傾向の変化から生じる世代間の差違」と「世代そのものが持つ特色の違いから生じる世代間の差違」のどちらの影響力がより強いかを知るためには、長期的な観察や、途中で世代交代が起こるくらいの長期スパンで継続的に調査することが必要になります。

今のところ、筆者自身としては、この2つの両方が存在するのではないかと考えています。この問題は、つまるところ「ソシオニクスのタイプは幼少期までに終わるのか、それとも生涯を通じて徐々に変化していくのか」という問題に帰結します。しかし、ソシオニクスのタイプは一般には時間と共に変化する傾向があり、生まれつき100%遺伝的に決定されているわけではないという点には、ほとんど疑いがないと私は信じています) [28]

関連記事

各二分法の具体的な特徴やタイプ分類など:

訳注

- ^

今回の調査ではユング二分法4種と賢明果敢が強いという結果が出ているが、これはつまるところ「ソシオニクスにはこのような普遍的な性質があることが判明した」というよりは、「この質問票でタイプ判定する際、ユング二分法4種と賢明果敢を他の特性よりも重視してタイピングした」ということを意味していると思われる。

もしもユング二分法や賢明果敢よりも別の項目を重視してタイプ判定をするような質問票であれば、当然それらがユング二分法や賢明果敢よりも強い影響を持つような結果が出てくるだろう。例えばINFj(EII) は①内向、①直観、①倫理、①合理、①賢明および、②客観、②構成、②静的、②プロセス、②宣言、②貴族タイプである。ここで① 5個にはすべて一致するが② 6個にはすべて一致しない人をINFjであると判定するような構造の質問票の場合、出力されるタイプ(INFj)と①の二分法の相関係数は増加し、②の相関係数は減少することになる。逆にもしも①の二分法の結果はINFjそのものであっても②の二分法の結果がINFjではなく全く別のタイプ(例えばESTp)と一致している人に対して「あなたのタイプはESTpです」と判定するような構造の質問票の場合、①の二分法とタイプ間の相関係数は、より減少すると予想できる。

今回の調査での「質問票は正しいタイプを導き出せているか」の評価は「受験者、つまり素人のセルフタイピングと質問票の結果の一致度」という観点から行っている。ソシオニクスは基本的に専門家がタイピングする世界なので、この評価方法自体がどの程度妥当と言えるのかという点には疑問符が付くだろう。

また、素人のセルフタイピングは、他の諸要素よりも馴染み深いユング二分法に依存したタイピングであることが多いのではないかと思われる。そのため、極論をいえば素人への認知度の低い要素の結果は無視して、ユング二分法の結果にだけ重点を置けばおくほど、セルフタイピングと質問票の結果の一致度は増加するのではないかと思われる(そしてそのようなタイピングが本当に妥当といえるかどうかは、学派によって異なるであろう。)。

とはいえ、もしもユング二分法4種および賢明果敢に主眼をおいたタイピングをしている場合、おそらく今回のような傾向に類似した傾向が、ある程度普遍的に観察できるであろうという意味では、この質問票を元にした一連の考察も有益ではないかと思われる。また、逆に今回の結果を見て「ユング二分法以外の二分法はナンセンスである」と結論付けるのも早計である。それらで理論通りにならない結果が生じた原因が、「ユング二分法4種および賢明果敢に重点を置き過ぎたから」という可能性や「(理論の欠陥ではなく)質問票の構造的欠陥のせい」という可能性を排除できないためである(つまり、今回の結果から、SOLTI-192の有用性(およびそれに類似した方法のタイピングの是非)は議論できても、ユング二分法以外のレーニン二分法をタイピングで使用することが良いのか悪いのかは議論できない)。例えば、ある瞬間の特性の表れ方の明確さではなく、年齢に伴う変化がより少ない特性に焦点をあててタイピングを行うべきと主張し、ユング二分法以外の二分法(例えば結果とプロセスや、静的と動的など)に焦点を当ててタイピングをする専門家もいるが、そのようなタイピング法の是非を、今回の結果から議論することは難しいと思われる。

- ^

最も弱い特性:この場合、ソシオニクスの二分法や機能のうち、最も結果が逆転しやすい二分法のこと。逆転しやすいとは、例えば他の複数の二分法や機能の結果を総合すると直観タイプになるのに、二分法「直観/感覚」の結果が「感覚」であった人のこと。こういった逆転しやすい二分法の場合、ほんの少し質問の言い回しを変えたり、項目数を変えるだけで、以前のバージョンの質問票だと「直観」という判定結果になっていたのに、新しいバージョンでは「感覚」という判定結果になってしまうという人が多発してしまう。

- ^

内向質問、内向宣言、外向質問、外向宣言:この4機能は V. L. Talanovによって便宜的に追加されたもの。①気質(内向/外向、合理/非合理、静的/動的)②質問宣言、③貴族主義民主主義の組み合わせから成る4グループに分けられている。いずれも「合理性」となる。

内向質問:"белая" квестимность (БК):合理性、内向性、静的、質問、民主主義:(高)LIIとESI、(低)SLEとIEE:自身の行動の正しさに対する疑念と自分自身への要求を増大させる機能。個人の価値観と個人の意志の体系化に関わる機能。また、この体系の観点から最も公平な決定を選択するために機能する。

内向宣言:"белая" деклатимность (БД):合理性、内向性、静的、宣言、貴族主義:(高)LSIとEII、(低)ILEとSEE:法を遵守し、公共生活の規範を無条件に受け入れる機能。あまりそれについて考えたり、疑ったりすることなく従わなければならない、ある種の集団的な意志があるという観念。

外向質問:"чёрная" квестимность (ЧК):合理性、外向性、動的、質問、貴族主義:(高)EIEとLSE、(低)SEIとILI:リーダーシップを追求する機能、急進主義、他人の意見に対する過剰な不寛容さ。自分自身と自分の行動を、他者が従わなければならない集団的意志と同一視する。

外向宣言:"чёрная" деклатимность (ЧД):合理性、外向性、動的、宣言、民主主義:(高)ESEとLIE、(低)IEIとSLI:楽観主義と自信の機能。自分自身が自分の意志の所有者であるという感覚。自分の行動によって自分の周りの世界や他の人々の何かを変えることができるという自信。

参考:http://danidin.ucoz.net/index/kvestimno_deklatimnye_funkcii/0-33

- ^

「最も外向的なタイプはSEEです。SLE、LIEも外向性が高いタイプでした。最も内向的なタイプはSLI、LII、EIIでした。」という部分のこと。

- ^

EIE=0.70, ILE=0.60, ESI=-0.67, SLI=-0.69。今回の結果では、EIEは最も主観主義的なタイプであり、SLIは最も客観主義的なタイプだったといえる。

- ^

Tiにビックリマークがついているのは、理論的にはTiは主観主義(陽気)と正の相関になると考えられる機能であるため。理論上、アルファとベータが主観主義となるが、これらのクアドラはどちらもTi価値クアドラである。一方、客観主義=ガンマ・デルタはTi非価値クアドラである。

- ^

理論上、アルファクアドラのLIIとベータクアドラのLSIは主観主義と正の相関、ガンマクアドラのSEE、デルタクアドラのIEEは負の相関を持つはずであるが、今回の結果では、主観主義との相関が LII=-0.42、LSI=-0.52、SEE=0.52、IEE=0.61であった。

- ^

非合理性との相関:Si=-0.16, Se=-0.07, Ni=0.52, Ne=0.60, Fi=-0.26, Fe=0.31, Ti=-0.40, Te=-0.47。

EIEとSLIの特殊性:非合理性との相関がEIE=0.25, SLI=-0.05であり、合理タイプであるはずのEIEが非合理性と相関しており、非合理タイプであるはずのSLIが(かなり弱い傾向ではあるものの)合理性と相関していること。

EIEは主導機能がFe、SLIは主導機能がSiであり、「Feは非合理性と相関あり、Siはわずかに合理性と相関してさえいる」という部分の傾向が表れた結果として、EIE、SLIの形質逆転が生じていると説明できる。

なおESE(主導Fe)は-0.14(理論通り合理性と相関)、SEI(主導Si)は0.22(理論通り非合理性と相関あり)となる。EIE-ESEの差、SLI-SEIの差はNi、Ne、Ti、Teに起因しているのではないかと思われる。これらはSe、Siの相関係数よりも絶対値が大きい。

とはいえ一般論をいえば相関係数がプラスマイナス0.2以下のものは「どちらの極ともほとんど相関性がない(中立)」になるのではないかと思う。そのためこれらの結果については、質問票のほんの少しの聞き方の変化だけで、簡単に相関係数のプラスマイナスが反転する可能性もある。

- ^

ILE=0.67, IEI=0.68, LSE=-0.80, SEI=-0.01。SEIはなんと相関係数がほぼゼロに近い。SEIの次に不明瞭なのは、SEE=-0.13, LIE=0.13。

- ^

上位5種の二分法:外向/内向、論理/倫理、直観/感覚、非合理/合理、賢明/果敢

- ^

外向性:IEE=0.42, IEI=-0.16, LSI=-0.18, LSE=0.16、賢明:IEE=0.19, IEI=0.30, LSI=-0.42, LSE=-0.30。IEIとLSEは賢明果敢の逆転が起こっている。

- ^

論理性との相関は強い順にLSI=0.75、LSE=0.61、LIE=0.58、ILI=0.54、SLE=0.54、LII=0.44、SLI=0.29、ILE=0.18である。本文中ではLSIとLIEだけが挙げられているが、LSEも論理との相関が高い。

- ^

Teは感覚=0.39以外にも、客観=0.38、静的=0.61、果敢=0.37と相関している。

- ^

倫理とNeの相関は0.43。それ以外の倫理との相関は、Ni=0.02、Si=0.17、Se=-0.32であり、Neほど倫理-論理との相関性は強くない。

- ^

賢明/果敢との相関係数:プロセス/結果=0.84、民主/貴族=0.62、資源/利益=0.52、戦術/戦略=0.60

- ^

賢明/果敢という二分法はクアドラごとに分かれる二分法である。賢明=アルファとデルタ、果敢=ベータとガンマ。賢明のアルファ、デルタはSi価値、Se非価値クアドラであり、果敢のベータとガンマはSe価値、Si非価値である。

- ^

原文では「内向性と果敢が相関アリ」になっていたが、表の数値や前章の説明を見る限り内向と外向が逆ではないかと思われる。

- ^

この点では理論上の定義と統計結果の間でギャップがある。理論的には、貴族主義クアドラはベータとデルタ、民主主義クアドラはアルファとガンマである。つまりガンマ、デルタで逆転が起こっている。

- ^

以下、表から拾い上げた民主主義特性との相関分析の結果である。数値が高いほど民主主義の特性が高い。

アルファの場合、NTは民主主義的であるが、SFはどちらとも言えない。:ILE 0.46、LII 0.49、SEI 0.19、ESE 0.18。

ベータの場合、IEIが例外的存在である:SLE -0.48、IEI 0.08、LSI -0.40、EIE -0.38。

ガンマの場合、LIEが例外的ではあるが、ILIもやや民主主義よりである。理論的に期待される値から考えた場合、民主主義特性が低すぎる(貴族主義特性が高すぎる)SEE、ESI、特にSEEがむしろ異常だともいえる。:SEE -0.42、LIE 0.17、ILI 0.02、ESI -0.09。

デルタの場合、LSE以外の3タイプ全ての民主主義特性が高すぎる結果になっている。特に全16タイプ中、EIIは上から数えて3番目に民主主義特性が高い(理論上は貴族主義タイプであるはずなのにも関わらず)。EIIより民主主義的なのはLIIとILEだけである。:IEE 0.15、SLI 0.09、LSE -0.24、EII 0.34。

- ^

理論的にはExTxとIxFxが資源タイプであり、ExFとIxTxが利益タイプであるため、ESE(ESFj)は完全に理論とは逆転していたことになる。また、今回の結果からはクアドラごとにある程度共通した傾向が観察できているが、資源/利益は、理論的にはクアドラや、賢明(アルファデルタ)/果敢(ベータガンマ)で綺麗に別れるような分類ではないため、この点でも理論との乖離が見られる。

- ^

一般的には戦術NpとSj、戦略はNjとSpであるが、グレンコはそれとははほぼ真逆になるような分類をしている。

今回の結果で、比較的戦術が高かったのはEII(0.56), ESI(0.50), SEI(0.44), ESE(0.43)でであり、逆に戦術が低かったのはSLE(-0.56), SEE(-0.44), LIE(-0.43), ILE(-0.31)であったが、この結果を踏まえて「戦術が低いほど戦略が高い(あるいは戦術が高いほど戦略が低い)」といえるのか、言い換えれば、戦術と戦略とはそもそも対立し合うような性質なのか・あるいは仮にそのような性質があるとして、その性質を質問票に反映できているのかどうかという部分に疑問を感じる。

仮に戦術特性、戦略特性、それぞれを独立した項目として質問を用意し、それぞれ分けて集計した場合、高戦略と高戦術が反比例しない可能性さえあるのではないかと思う(戦術と戦略で相関分析した時に、マイナス1付近(負の相関あり)にならないどころか、下手したらプラスの値になる状態。もしもプラスである場合、EIIなどは戦術的かつ戦略的なタイプであり、その一方でSLEは戦術的でも戦略的でもないタイプ(いわゆる「あまり何も考えないですぐに行動するタイプ」)ということになってしまう。これは戦術/戦略以外にもいえることだが)。

- ^

直交している:因子分析において、二つの因子間に相関性がないという意味。対義語は斜交。ソシオニクスの二分法はその定義の成り立ち上、ある程度の斜交があるのは仕方がないのではないかと訳者は思うが、少なくとも理論的に見て全く無関係の尺度間で斜交が生じるのは避けるべきである(例えば直観/感覚と外向/内向の相関係数がゼロ付近にならないという状態は避けるべき)。もしもここで想定外の斜交が見られた場合、①質問票が期待通りに作成できていない、②(質問票の問題ではなく、そもそも論として)「斜交しない」ことを想定している理論がおかしい、というどちらかの問題が生じてしまう。

- ^

本出典文献筆者は「レーニンの15種類の二分法はすべて直交していなければならない」と考えている。そうして考えた場合、いくつかの二分法同士が斜交してしまっている状態はよくない状態であると見なせる(一部の属性にひっぱられてしまい、誤診が誘発しやすくなるため。特に今回の場合、IEE、LSIの持つ属性の結びつきが強く、他のタイプがIEE、LSIかそれに近いタイプだと誤診されてしまう危険性が高まる)。ここでいうメビウスの輪とは、斜交している特性同士のグループをさしている。主観主義、非合理性、直観のグループなどがこれに相当する。ちなみにソシオニクスからは離れるが、MBTIでは過去に使用されていた一部質問票に対してSN指標とJP指標の間で斜交が見られるという批判がある

(参考:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2709300/)。 - ^

機能としての外向宣言は、二分法「肯定主義」と0.77の比較的高い正の相関がある。一方、二分法「宣言」は、二分法「肯定主義」との相関が0.36しかない。

- ^

LSIとLSEの相関は0.82、IEEとIEIの相関は0.73と高い。

- ^

つまりEIIがLIEより6倍多いという条件下で、LIIのサブタイプEIIとサブタイプLIEが同じ割合で生じている場合、実際にはLIIをLIEに偏らせる力の方が、LIIをEIIに偏らせる力よりも強く働いていると解釈すべきだという意味。

- ^

質的には:「こうした質問票で拾い上げることができる特性を見る場合は」

- ^

DCNHサブタイプやモデルGを提唱したグレンコの学派は、一生変化しない部分をタイプ、変化する部分をサブタイプ、アクセントと切り分けている(関連記事「タイプ、DCNHサブタイプ、アクセント」)。

ソシオニクスからは離れるが、MBTIでは、外向/内向と思考/感情の遺伝率は0.60、感覚/直観と判断/知覚の遺伝率は0.40であるという研究結果がある

(参考:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9529660/)。

ただしMBTIの調査はあくまでMBTIの公式質問票の結果を比較したものであり、MBTI公式が想定している「ベストフィットタイプ(セッションを受けるなどして理論を当人がきちんと理解したうえで、自分自身で見つけ出したpreferenceのタイプ)」でない点には注意したい。