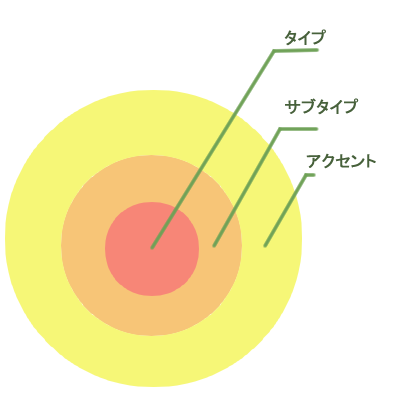

精神の多層構造

Gulenkoの学派Humanitarian Socionicsでは、人の精神は多層構造をしており、内側から順に柔軟性の異なる3種類の層(タイプとサブタイプ、アクセント)を持つとされている。

タイプ

人の精神のコアにあり、一生涯変化することのない部分だとされる。サブタイプ、アクセントに包まれているため、タイプの性質を明らかにするためには精神に最大の負荷をかける必要があると考えられている。ILEやSEIなど16種類。

サブタイプ

人の精神の中間層にあり、タイプと違って生涯不変というわけではないが、アクセントほど頻繁に変わるわけでもない。

サブタイプの変化はめったに起こるものではなく、精神が移行状態にある特定の時期(例えば青年期や中年の危機など)に発生した深刻な事態の影響でのみ起こるとされている。サブタイプの変化はグループ内で特定の役割を果たそうとする人に発生しやすい傾向である。

DCNHサブタイプや接触・不活性サブタイプがこの部分に相当する。

アクセント

人の精神の外側にあり、最も変動しやすい層だとされる。現在の状況に適応するために柔軟に変化する。

特定の環境に適応する必要がある限り、このプロファイルは一定の形を保ったまま存在し続けることになる(一般的には数年程度持続することが多い)。軍隊に所属していると気性が荒くなる、女性として育てられた人が情緒的な人になるなどは、この精神層で見られる典型的なアクセントだとされている。

アクセントで強調されるのは1つの機能のみ(Gulenkoの説の場合。MegedとOvcharovは複数のアクセントが存在する可能性も想定している)。下記図の「Se Se」場合、Seが強調されている。2回続けて書くことで「強調されていること」を示している。

なおアクセントで強調される機能はあまり適切な動作ができない。

一般的に、人が最も意識的な注意を向けている機能は、第1機能ではなくアクセントのほうであるとグレンコは説明している(アクセント以外にも、現在取り組んでいる課題に関わる機能が最も意識的な機能である場合もある)。

そのため「私はこの機能を一番よく使っているように感じるから、これが私の第1機能だ」という風にアクセントを第1機能だと誤解してしまい、間違ったタイプを自分のタイプだと思い込んでしまうことがしばしば起こる。

- Te:周囲の反対や実状を無視して、一度着手した活動に固執する

- Ti:細々とした規則に厳密に従おうとする、過度な細かさ

- Fe:注目を浴びるために、奇抜な仕草をしたり人目を引く恰好をする

- Fi:過度な誠実さ、不安、怯えやすさ、心配性、些細な事にも過敏に反応する

- Se:興奮しやすさ、瞬間沸騰的な激しい攻撃性

- Si:避けられない環境変化への過敏さ、イライラ、疲労感、憂鬱感

- Ne:強く焦がれていたにも関わらず、次の瞬間に完全に興味を失くすような気まぐれさ、衝動性

- Ni:外界から引きこもり、自分の想像の世界に没頭する

DCNHサブタイプシステム

グレンコの想定する精神の多層構造の概略図。上からアクセント、DCNHサブタイプ、タイプの順に描かれている。

この図ではLIE、LSE、ESE、EIEの上にドミナント、さらにその上にSeとSiが描かれているが、LIEやLSEは必ずドミナントになり、必ずSeやSiがアクセントになるという意味ではない(16種類すべてのタイプは4種類全てのDCNHサブタイプになりうるし、8種類の機能全てがアクセントになりうる)。

下記に簡単に説明を書いたが、より詳しい内容に興味がある人は記事「DCNHサブタイプとは」を見ていただきたい。

DCNHと気質

タイプとサブタイプの背景色は、ソシオニクスの気質との対応関係を表している。

- Ej気質 (率直的・自己主張的な気質):四気質の黄胆汁質, Cholericに類似

- Ep気質 (柔軟・可逆的な気質):四気質の多血質, Sanguineに類似

- Ij気質 (バランス・安定的な気質):四気質の粘液質, Phlegmaticに類似

- Ip気質 (受容的・適応的な気質):四気質の黒胆汁質, Melancholicに類似

参考:

http://zanoza.socioland.ru/wiki/Система_подтипов_DCNH

「Система подтипов DCNH」 by Zanoza.socioland.ru

CC BY-SA 3.0

DCNHと二分法

DCNHサブタイプは3種類の二分法から定義されている。これはタイプに直接紐づいた二分法ではなく、タイプとは関係なく表面的に表れる特徴の二分法である。この二分法は下記の通り。

- 接触 / 距離

- 接触:コミュニケーションを求める人(典型的な外向タイプと、ステレオタイプな外向タイプのように見える内向タイプが分類される)

- 距離:人から距離を置く必要性が高い人(典型的な内向タイプと、ステレオタイプな内向タイプのように見える外向タイプが分類される)

- 開始 / 完了

- 開始:開始する能力、簡単に切り替える能力、行動の無秩序さ(典型的な非合理タイプと、ステレオタイプな非合理タイプのように見える合理タイプが分類される)

- 完了:着手したことを最後までやり遂げようとする傾向、整理整頓を好む傾向(典型的な合理タイプと、ステレオタイプな合理タイプのように見える非合理タイプが分類される)

- 接続 / 無視

- 接続:外部環境の変化に敏感な傾向(周囲の変化に敏感で、外部環境との接続を調整しようとする特性)

- 無視:外部環境の変化を無視する傾向(外部環境が変化しても、ほとんど変化しない特性)

- ドミナント:接触 / 完了 / 接続

- クリエイター:接触 / 開始 / 無視

- ノーマライザー:距離 / 完了 / 無視

- ハーモナイザー距離 / 開始 / 接続

DCNHと強化される機能

DCNHサブタイプは3種類の機能(2+1の機能)から定義されている。この2+1の機能と言うのは、時間を空けて再テストしてもほとんど変化しない「強化された2つの機能」と、「追加機能(1機能)」を意味している。

強化された2つの機能:

① 外部から見て強く表現されている

② 2つの機能が協調的に働いている

という2つの条件を満たす場合、DCNHを形成している「強化された2つの機能」とみなす。

追加機能(1機能):

「強化された2つの機能」に、下記のような傾向を追加する要素。

- ドミナント:「強化された2つの機能」がTeとSe。追加機能はFe(このFeは、管理的な機能であるTeSeに基づいて行動する際に、話す能力とヒステリーの色合いを追加する)

- クリエイター:「強化された2つの機能」がFeとNe。追加機能はSe(このSeは、FeNeから生じた創造性を発揮する際に、大胆不敵さや好戦的な傾向を追加する)

- ノーマライザー:「強化された2つの機能」がTiとSi。追加機能はFi(このFiは、秩序と安定を司るTiSiに、繊細さや敏感さや疑り深さを追加する)

- ハーモナイザー:「強化された2つの機能」がNiとFi。追加機能はSi(このSiは、非情に繊細で敏感な機能であるNiFiに、心身の調和への渇望という傾向を追加する)

DCNHとグループワークでの役割

グループワークといった活動では、ある程度DCNHに依存して役割分担が行われることが分かっている(適任者が不足している等の理由で一人二役以上をこなす場合もあるため、必ずしも下記の役割のみをこなすというわけではない)。

- ドミナント:リーダー役

- クリエイター:アイデアを生み出す役

- ノーマライザー:仕上げ役

- ハーモナイザー:修正や校正をする役

DCNHのダブルサブタイプ

「ドミナントとして振る舞う時が多いけど、場合によってはクリエイターとして振舞う時もわりとある」というような、どうしてもDCNH単体で考えた場合、しっくりくるものがない人向けの拡張版システム。詳しくは記事「DCNHダブルサブタイプ」参照。

DCNHサブタイプの具体的な特徴

下記の記事の後半部分に記載。